Il est vain et grotesque

de vouloir mordicus scinder le cinéma en deux gargantuesques

catégories. L’automne dernier, Leconte a bien failli

être bon. Le polémiste malgré lui, victime

d’un bug de fax, en a eu pour ses frais. Sa diatribe, ou plutôt

son désarroi face à une supposée haine

des critiques envers la production locale, a justement prêté

le flan aux critiques. Et braqué les projecteurs sur

un manichéisme rampant et vomitif bien de chez nous.

Il y aurait donc les "gentils films" français

(même si réalisés aux States) et les méchants

films - évidemment américains, subodore-t-on

dans notre barbe. Cette analyse binaire est tellement puante

qu’elle en refoule du bec. Il est donc grand temps de lui

faire mâcher un (Hollywood) chewing gum de bon aloi.

Et de désinfecter ces idées puériles

et putrides par trop en odeur de sainteté.

Le septième art,

comme son nom l’indique de manière intrinsèque,

est... un art. Il ne va donc pas s’embarrasser, parce que

des réalisateurs médiocres, aigri ou pissant

le pognon crient à leur propre trépas, de questions

métaphysiques comme "De la binarité de

ma fonction". On ne trouvera pas les ingrédients

d’un bon film dans les fiches cuisine de Elle. Mais

dans ses attributs scénaristiques et émotionnels.

Dans ses aptitudes à transcender le quotidien. C’est

de cette ossature quasi-divine que pousse l’anatomie du cinéma-septième

art.

|

|

|

|

À cet égard,

et à bien des antipodes du débat stérile

Exception culturelle versus Ricains, il est deux objets filmiques

qui subliment et cette schizophrénie désopilante

et notre quotidien. Deux frères ennemis, si l’on en

croit quelques chirurgiens cinématographiques adeptes

du bistouri et autres instruments de torture employés

pour retirer toute preuve éventuelle de gémellité.

Speed de Jan de Bont et Ressources humaines

de Laurent Cantet sont deux skuds qui viennent anéantir

cette foutue gueguerre de gosses rivés devant leur

calculette Play School. Ces deux frangins ennemis-là

(en apparence) prouvent que le cinéma, quand il se

met à bander sec, défonce toutes les frontières

idéologiques.

Speed, poids lourd

du box office de l’été 94, est un édifice

phallique du film d’action. Il en explose les codes, et enterre

ses prédécesseurs. On a difficilement fait mieux

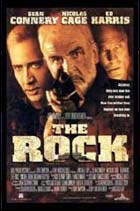

depuis excepté peut-être The Rock de Mickael

Bay. Quant à Ressources humaines, chef d’œuvre

d’engagement politique aguerri, il vidange bien des moteurs

syndicalistes censés, dans la vraie vie, embellir le

sort des ouvriers. Frères jumeaux, Speed et

Ressources humaines arborent les mêmes bleus

de travail, ceux qui, portés avec élégance

et éclat, subliment la réalité, celle-là

même qui ne cesse de pactiser avec la satanique fatalité.

La vie de beaucoup (trop) de nos congénères,

quoi!. Par le truchement cinglant de son hyperbolisme, Speed

dévale tout schuss sur les pistes de l’invraisemblable

et de l’irrationnel. Aucun bus, même chargé de

kérosène, ne pourrait effectuer le centième

de que l’engin du film réalise en deux heures. Aucun.

Idem, il semble difficile d’imaginer dans le monde du travail

en entreprise le retournement de situation opéré

par le jeune héros-apprenti DRH du dernier Cantet.

Qui, aujourd’hui, serait assez membré pour se retourner

contre son propre employeur qui, à défaut de

carburer au kérosène, marche au sans sentiments.

Qui?

A leur manière bien

particulière, Speed et Ressources humaines

raillent, tels des Monsieur Jourdain - donc sans le savoir,

le manichéïsme qui s’est emparé des économistes

de la chose cinématographique. Le septième art

remplit là sa fonction d’agent matrimonial et fourre

dans le même pieux conjugual deux (chefs d’) œuvres

qui font la nique à un clivage qui raye trop le parquet.

Et démontre que, Américains, Français

ou Asiatiques, il n’y a que de bons ou de mauvais films.

|