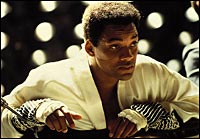

SYNOPSIS :

En faisant preuve de détermination, d'endurance physique,

d'agressivité et d'intelligence, Muhammad Ali est devenu

une légende vivante de la boxe américaine. Belinda,

son épouse, Angelo Dundee, son entraîneur, Drew

Brown, son conseiller, Howard Bingham, son photographe et biographe,

et Fernie Pacheco, son docteur, ont été les témoins

privilégiés de sa carrière à la

fois brillante et mouvementée que ce soit sur ou en dehors

du ring. |

|

....................................................................

|

MULTIPLICITY

| |

|

|

|

L’expression en-tête

de l’article sur Ali, de Michael Mann, dans le numéro

de Première de février 2002, n’engage

que son auteur, Christian Jauberty, mais elle risque de générer

un drôle de malentendu général. L’expression-cliché

" Pour ceux qui aiment les bios des stars du

sport " provoque un léger malaise. Promotion

et raccourci oblige. Oublier le jugement hâtif, l’étiquette ;

mais l’important est ailleurs, dans le contenu de l’article,

car Ali est loin d’être la biographie commune

d’une star du sport. Dans son article, Christian Jauberty

reproche au film de ne pas proposer de " point

de vue révélateur sur la personnalité

profonde et le destin exceptionnel d’une légende vivante ".

Que manque-t-il au journaliste, obligé paradoxalement

d’accorder trois étoiles à ce produit attendu-médiatisé-incontournable ?

Un chapitrage du film, et dans ce qu’il nomme " une

succession de vignettes ", une borne lumineuse éclairant

les diverses optiques : " ses femmes ",

" son goût pour la provocation ",

" son nihilisme "..? A propos stérile,

critique stérile : c’est enfoncer une porte bien

ouverte que de critiquer Première, mais cela

devient légitime au regard des moutons qui étiquettent

les films comme les illustres bergers de leur magazine préféré.

Première véhicule moins du sens qu’il

n’en vend ; ici, le sens donné au film avorte

la critique, mais se révèle tristement cohérent,

quand Christian Jauberty se recentre finalement sur l’acteur,

Will Smith : la politique maison (la seule) de l’acteur,

comme image-spectacle. Il semble que Jauberty s’abîme

dans la problématique apparente d’Ali en évacuant

la réflexion : " Ali se révèle

(…) aussi insaisissable que sur un ring ", confesse-t-il,

tout en se risquant à poser la bonne question :

le point de vue biographique, dans Ali, existe-il ?

Dans Ali, la multiplicité

des points de vue se fond dans l’image. L’abondance des tracés,

la recherche de l’esquisse idéale illustrent le personnage,

sans formater le mythe. Ébauche, tentative d’une tapisserie

constituent l’essence du biopic Ali. Ce qui

prime semble la complexité à cerner un mythe,

née de la recherche (bio) graphique autour d’un

vide, passé et identité dont les restitutions,

autres que graphiques, s’avèrent vaines. Qu’il s’agisse

d’Ali importe-t-il réellement ? Retrouver un personnage,

une légende passée, comme une entité

symbolique et vivante révèle de l’utopie. La

réactualisation du mythique Ali, par la fiction, se

double, chez Michael Mann, d’un regard immotivé (de

là naît l’effusion poétique) portant sur

un homme souvent non-motivé : dans son esquisse

du vide qui tend vers une mythologie, Ali est moins

une biographie (du héros), qu’une radiographie mentale,

cérébrale (de l’homme). Le parcours de l’homme

au héros, du héros à l’homme, sous-tend

le film pour ce qu’il est : recherche, exercice et équation

visuelles qui dessinent la cellule mentale du célèbre

boxeur.

|

|

|

|

Tel est l’enjeu de Michael

Mann, cinéaste graphiste : transcrire le tissu

du cerveau d’Ali par les profusions de lumière, de

jets sibyllins dans les pores de l’image diaphane et ralentie.

Parvenir derrière les affects de l’image (Ali), en

puisant dans les nervures de l’image (numérique, vidéo

et autres gracieusetés). De la démultiplication

sensorielle par l’apparente sobriété du parti

pris, épure des différences visuelles, provient

la faible incompréhension du journaliste. On assiste

à l’effacement biographique, au gommage du caractère,

pour accéder à une géographie mentale

(ou topographie), expérimentation graphique de Muhammed

Ali. Nulle trace de biographie, de destinée, mais des

desseins qui s’accordent aux puissants simulacres de l’image.

Accomplissement d’une totale subjectivité, biographie

abstraite ébranlée par les dessous du visuel,

Ali propose le scanner d’une cellule mentale. L’émotion

culmine à mesure que ne grandisse l’arsenal des supports,

passages et transferts d’images, regard pyrotechnique du cinéaste

qui décline les préceptes communs de la biographie

et en marque l’aporie.

De la bio ne subsiste que

le graphique. Dans l’usage de la steady-cam numérique

sur le ring de boxe, nous recevons le tracé des coups

et devenons Ali. Et par-delà l’arsenal technique, une

lueur humaine : avant l’ultime ralenti, plan moyen sublime

: derrière Ali en sueurs, les grains de l’image fixe

coulent - l’image pleure. C’est dire si la biologie des images

tient, dans Ali, à une synergie sémantique

et conceptuelle du dessin et du sens.

|

|

Titre : Ali

Réalisateur :

Michael Mann

Interprètes :

Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight, Mario Van

Peebles, Ron Silver, Jeffrey Wright, Mykelti Williamson.

Scénario : S.

J. Rivele, C. Wilkinson, E. Roth et M. Mann

D’après une histoire

de : Gregory Allen Howard

Directeur de la photographie :

Emmanuel Lubezki, A.S.C, A.M.C.

Chef décorateur :

John Myhre

Musiques : L. Gerrard,

P. Bourke, S. Keita, R. Kelly, A. Keys, A. Stone

Production : Peters

Entertainment / Forward Pass

En association avec :

Columbia Pictures, Lee Caplin, Picture Entertainment

Corp. et Overbrook films.

Distribution : Bac Distribution

Sortie le : 27 février

2002

Pays : Etats-Unis

Année : 2001

Durée : 2h38

|

|

|