POINT DE VUE

| |

|

|

|

La Chronique d’un ménage en crise

sur fond d’années 50 : un film aussi beau qu’intelligent

qui met en scène les clichés du genre d’une manière fine

et élégante.

L’histoire du film se déroule dans les années 50. Les voitures,

les costumes, les us et coutumes, tout ramène inexorablement

à l’époque si bien qu’on se prend à voir dans ce parti pris

artistique un certain maniérisme, une esthétique de pacotille.

De même le scénario, « cousu de fils blancs »,

n’étonne jamais et reprend sans aucun complexe les topoï

les plus éculés de la société bourgeoise. Que doit alors

comprendre le spectateur ? À quoi rime cette tragi-comédie

tout droit sortie d’un autre âge et calquée sur le vaudeville ?

Ce qui importe en réalité n’est pas que ce film emprunte

son esprit à une autre époque mais qu’il pose précisément

le regard de notre temps sur celle-ci. Les tenants du nouveau

roman proclamaient : « L’écriture n’est plus l’écriture

d’une aventure mais l’aventure d’une écriture ». Ici

le film, en sursignifiant ses références, abat ses cartes,

nous parle du cinéma des années 50, de Capra (avec ses scènes

de familles, sa tendresse, ses joies) mais aussi de Douglas

Sirk. En somme Far from heaven, en mettant en scène

non pas une époque mais l’image de cette époque (ses

clichés), se pose comme une véritable déclaration d’amour

au cinéma ainsi qu’à la culture de ce temps.

Le film ne raconte donc pas nécessairement une histoire,

ses images sont des signifiants, qui révèlent pourtant des

aspects importants de la relation entre les individus et

de l’époque dans laquelle il vivent. Les conventions, le

style, seul ce qui relève précisément du signe vide conditionne

les rapports entre les individus et la marche d’une société

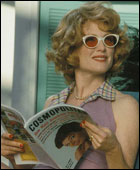

prise dans une croissance économique exponentielle. Cathy

Whitaker, au début du film, se fait prendre en photo pour

un magazine féminin, elle est l’image de la femme parfaite,

une mère de famille exemplaire, la reine du cénacle bourgeois

de la bourgade d’Hartford. Cathy est une image. Ce film

est l’image d’une image – un meta-film.

|

|

|

|

A quoi ressemble cette image ?

Far from heaven retrace l’histoire d’une chevelure

rousse. Cette chevelure, toujours au premier plan, se marie

avec des tons pastels omniprésents : le mauve, le vert

d’eau, le bleu, le turquoise, le rose…sa rousseur s’accorde

aux couleurs de la même manière que Cathy s’accorde avec

son entourage. Les couleurs la racontent davantage

encore que ses gestes, ses paroles. Elle est l’harmonie

qui rend l’ensemble cohérent : le couple, la famille, le

cénacle (dont elle cristallise l’attention). Elle va même

jusqu’à transporter cette harmonie aux marges de sa sphère

sociale en sympathisant avec un homme noir, son jardinier.

Cathy introduit par là une dissonance, initie les rumeurs,

entretient malgré elle les potins. Bouleversée par les bruits

qui entourent sa relation avec Raymond Deagan (le jardinier)

et la crise homosexuelle que traverse par ailleurs son mari,

Cathy ne contrôle plus rien. Certes elle occupe toujours

le premier plan, mais sa coiffure, l’éclat de ses cheveux

n’est plus assorti au décor qui l’entoure, elle se confond

avec lui – la bonne société s’impose à elle, de maîtresse

femme elle passe au statut de femme calomniée. Son image

se trouble et se voit littéralement remise en cause. Cathy,

sans s’en rendre compte, a perdu son image (c’est-à-dire

la manière dont elle était perçue et dont elle-même finissait

par se percevoir). Cette perte est dans un premier temps

ressentie comme une sanction à la fois injuste et violente.

Puis, l’image envolée, Cathy se découvre : elle

ne parle plus, elle s’écoute ; elle n’agit plus, elle

sent. Il y a dans l’émancipation de cette femme quelque

chose de la magnificence de Nora, l’héroïne d’Une maison

de poupée – autre œuvre féministe – d’Ibsen.

L’un des plus beaux paradoxes de ce film est qu’il parvient,

en dépit du fait qu’il se déroule dans les années 50 et

qu’il repose sur une quantité de clichés, à être résolument

moderne. Sa modernité réside, nous l’avons déjà vu, dans

sa capacité à raconter une histoire tout en parlant de lui-même.

Cette œuvre comprend son propre réfléchissement, c’est le

premier point (songeons à la thématique du miroir chez Baudelaire

et à l’écriture double chez Mallarmé).