|

|

|

|

|

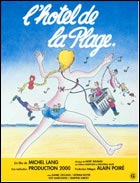

En outre, L’hôtel

de la plage conte l’histoire, entre autres, d’un jeune

homme déniaisé par l’amie de sa mère :

seule issue possible dans cette histoire de touche-pipi qui

ne touche rien, où l’on ne se touche pas, si ce n’est

du bout des lèvres quand ce n’est pas d’une main au

cul. Déniaisé est peut-être beaucoup accorder

à l’affaire tant il n’est pas du tout sûr qu’il

en sorte moins niais : il s’agit tout bonnement d’un

dépucelage qui a lieu hors-champs, dans un de ces lits

placards d’un autre siècle, d’une autre dimension et

tenant enfermé sans doute moult histoires de cul identiques

– des secrets d’alcôves. Un dépucelage qui ne

se voit pas : ni du point de vue du spectateur, ni du

point de vue des premiers concernés. Un dépucelage

dans le noir complet où nul ne peut voir de son corps,

ne peut voir de son plaisir. Le jeune homme en sort heureux,

visiblement. Victorieux. C’est l’amour joyeux (un peu trop) :

tout le monde (dans la génération des parents,

en tout cas) baise allègrement avec tout le monde (c’est

ce qui se dit, en tout cas) à l’hôtel de la plage

(et ses environs).

Alice, elle, et de son plein

gré " je ne me donnerai à aucun homme ",

ne baise et ne baisera avec personne, toute à l’exploration

de son corps et de celui de l’autre, de son anatomie et de

celle de l’autre, et de son plaisir avant même celui

de l’autre ou avec l’autre. Plaisir qu’elle n’atteint pas

à tous les coups, comme lorsqu’elle s’encule avec la

bouteille de vinaigrette/huile solaire pour tuer l’ennui.

Contrairement à L’hôtel de la plage où

tout rime avec joie et bonheur évidents (l’hôtel,

la plage, les environs, les autres), pour Alice le plaisir

n’est pas une partie gagnée d’avance (sera-ce une partie

gagnée un jour ?), dans cet univers clos aux paysages

sordides : plaine et plage sont truffées de déchets ;

jusque la plage de ses souvenirs, surplombée d’un complexe

industriel.

| |

|

|

|

En ce sens, un plan résonne

d’un film à l’autre : un cul, nu. Là où

c’est un cul (presque anonyme) qui traverse l’écran

dans le film de M.Lang en forme de blague de potache, et rien

d’autre c’est à dire sans autre valeur transgressive,

c’est, chez Breillat, le cul d’Alice immobile, posé

là, éclipsant tout le reste bien qu’en second

plan, et à valeur non plus transgressive à ce

moment du film mais diégétique, politique (en

ce sens comique : jeté à la face du monde) :

on pense au cul (alors censuré) de Polnareff sur les

affiches en 1972, et davantage encore à Léo

Ferré " mon style, c’est mon cul ".

Alice, à la différence du / des personnages

de L’hôtel de la plage, ne vit pas un été

de porcelaine (titre de la chanson de M.Shuman, b.o. du film

de M.Lang) mais plutôt un été de grès

ou de terre cuite : plus brute, plus rugueux, plus chaud

et ô combien plus charnel. Et, ne nous le cachons pas,

plus humide (il n’y a que la mer pour aller et venir entre

ses reins), voire plus fangeux, comme la boue autour de la

maison de ses parents dans laquelle elle traîne, patauge,

petite culotte aux chevilles, avec un plaisir régressif

non dissimulé. Les deux héros ne se rencontreront

jamais. Le jeune homme de M.Lang est du village d’Alice :

de ceux qu’elle aguiche, provoque malignement, mais ne suit

en aucun cas.

Alice suit (littéralement)

et séduit un jeune homme de l’extérieur (Pierre

se faisant appeler Jim), ouvrier saisonnier semble-t-il, qui

lui est introduit par son père, pour qui il travaille.

Jim, ah ! le beau Jim qui, sorti tout droit d’un roman-photo

– alors que Paul, dans Romance, est encore plus glacialement

beau : il est top model – entre par la grande porte,

celle des rêves (fantasmes) de petite fille fleur bleue,

peuplés de princesses… et de prince charmant :

tout ce qu’Alice s’emploie minutieusement à écarter

de sa personne… et après quoi elle court, sous l’œil

de ses parents, aveugles et largués : Alice roule

tout le monde au pays des père/mère-veille.

La propriété familiale, le village et la scierie

(entreprise du père) sont pour la jeune fille les lieux

de l’impossible proximité voire réconciliation

de sa tête et de son sexe. Elle le dit tel quel face

au miroir de sa chambre, chez ses parents. Elle le vit au

village par ses non-rencontres (le jeune homme à la

fête ou celui à la moto) et ses déconvenues

(lorsqu’elle épie Jim embrassant sa promise, lorsqu’elle

décide de ne pas séduire un jeune homme qu’on

ne voit jamais, lorsqu’elle se retrouve au manège assise

à côté d’un exhibitionniste), jusqu’à

être bannie de cet espace-là. Elle en fait l’expérience

à la scierie où tout n’est que coups d’œil,

regards volés et jeux de cache-cache sans mot dit mais

ô combien éloquents ; où l’on se

trouve en plein roman-photo....

|