|

|

|

|

Car l'une des choses les plus importantes

sans doute dans le travail sonore des films de Lynch, c'est

la présence quasi permanente des signes d'une mémoire

perdue du monde musical des années 50. Ses meilleurs

films sont traversés par ces éclairs, ces

réminiscences d'un Eden oublié du rock'n roll

où dorment les fantômes de Buddy Holly, Sam

Boy Williamson, Eddie Cochran ou même Jimmie Rodgers.

Comme un signe de reconnaissance qui serait autant un signe

de ralliement, c'est le son cristallin et sur-réverbéré

d'une guitare Guild (ou Gretsch on ne sait pas trop) qui

revient comme un vieux rêve glorieux dans beaucoup

de films (c'est d'ailleurs souvent Lynch qui tient lui-même

le manche). Ces pretty fifties qu'il a sans doute

tellement aimées, alors qu'il n'était pas

en âge de les comprendre, elles reviennent à

travers des bribes de musiques, un son, pur et débauché

à la fois, qu'on retrouve dans des vieux standards

que Judy Garland devait chanter entre deux milk-shakes.

Ces fifties sont comme le rêve éveillé

d'une Amérique toujours perdue dans les souvenirs

bon marchés de son adolescence, Amérique des

coffe-shop, des disques Sun, du western, des drive-in et

des Tucker. Quand John Waters n'y voit que le grotesque

de l'apparat cachant le vide et la médiocrité,

David Lynch, lui, y voit une raison de désespérer

du présent, une terre promise irriguée par

le rêve et la fiction. Les fifties avec leur

phosphorescente brillance, leur musicalité débridée,

leur absence de goût élevé au rang d'art

suprême, sont le matériau mnésique essentiel

de ses films : dans Sailor et Lula la clé

finale du film c'est l'histoire du magicien d'Oz ;

dans Blue Velvet c'est une chanson ; un film

sur les années 50 dans Mulholland Drive.

Mais qu'on ne s'y trompe pas. Cette présence

des fifties n'est jamais une reconstitution objective ;

si elle est fidèle, c'est seulement à l'image

que l'ado Lynch s'en est faite dans son musée imaginaire.

Ses pretty fifties nous sont projetées à

travers son prisme déformant. Les rock'n roll et

jazz urbains façon art-déco qui traversent

ses bande-sons restent des projections mentales, des fantasmes

de jazz et de rock fuselés par Badalamenti qui sait

fort bien retourner une mélodie pour en extraire

l' aspect weird cher au réalisateur.

Pour exemples : le thème de Rita est joué

par un orchestre philharmonique (de la ville de Prague)

mais le traitement sonore est tel qu'on croirait entendre

des nappes de synthé. Comme si Badalamenti cherchait

à donner à l'orchestre le côté

lisse et coruscant propre aux cordes numériques,

cet aspect recolorisé qui n'est pas sans lien avec

la dimension un peu cheap de certain de ses thèmes.

Qu'on se souvienne du thème de Twin Peaks,

avec son anatole (cadence ultra-classique d'accords) tout

droit sorti d'une ballade rock'ab : il produit toujours

son effet nostalgique, car il contient déjà

en lui-même cette nostalgie qui le fait tenir et ne

le laisse pas sombrer dans la pire guimauve. C'est une nostalgie

d'une époque perdue dont les vestiges ne sont plus

que des signes vaguement collectifs, vaguement identifiables

: hairspray et moleskine, juke box et college attitude.

| |

|

|

|

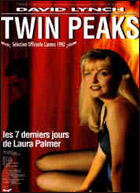

On sait que tout Twin Peaks (comme

presque tout Lynch) repose sur le chiasme de l'ombre dans

la pleine lumière : Laura Palmer, jolie ado

adulée, miss Twin Peaks, était en fait rongée

de vices et de douleurs. Dans le fabuleux Blue Velvet,

la petite ville provinciale, ensoleillée et doucereuse,

abrite sans le savoir le pire des sadismes et la terreur.

On retrouve bien sûr tout ça dans la musique

qui est toujours à la limite de basculer. Son apparente

innocence cache bien plutôt une agitation inconsciente.

A ce titre l'utilisation faite dans Mulholland Drive

d'un standard de la musique américaine, I've told

every little star de Kern et Hammerstein, littéralement

massacré par Linda Scott, dans une version drugstore

song façon sucre candi, est significative de l'importance

que Lynch donne à chacune des musiques utilisées :

ici, la chanson sert à un casting pour un film sur

les années 50. La séquence est l'un des nombreux

points nodaux d'un film à multiple entrées :

la blonde Betty, à qui l'on offre la possibilité

de passer le casting, part du studio pour porter secours

à la brune Rita. Ce faisant, elle échappe

à l'un de ses destins possibles, au profit d'un autre

qui s'avèrera fatal.

Dans sa recherche de la bande-son parfaite, David Lynch

affronte directement ses fantômes, c'est-à-dire

tous ses rêves d'enfant ; la musique parle immédiatement

à l'âme ; elle permet d'évoquer

des sensations et des idées, jusqu'à parfois

vous faire regretter une époque et un monde que vous

n'avez pas connu ; ce que le visuel aura plus de mal

à faire, étant plus frontal.

Serge Daney disait en parlant de Nostalgia,

que Tarkovski réussissait à nous parler depuis

un Moyen-Âge improbable, un temps du rêve en

quelque sorte. Si aujourd'hui Lynch est un grand cinéaste,

c'est qu'il est le seul à recréer de toutes

pièces un réel impossible, mais aussi par

la musique et le son, à le faire réellement

exister.

On pourrait en définitive voir dans son obsession

de la musique des fifties qui taraude son œuvre

comme une taupe sous la terre creuse des galeries, une volonté

de nous faire croire en un monde du rêve animé

du désir de retrouver une origine perdue, un monde

du souvenir réactivé par la fiction, un monde

de l'art en somme.