SYNOPSIS :

Un artiste peint le portrait de sa

mère. Un metteur en scène réalise le film

de sa vie. Un adolescent passe la douane. Une jeune femme veut

comprendre comment son père a disparu. Une conférencière

se sert de l'Histoire pour oublier la sienne. Un acteur interprète

un " méchant " sans en mesurer les conséquences.

Une seule histoire les réunit : celle de l'Arménie.

|

|

....................................................................

|

|

L’IRRECONCILIATION :

AGHTAMAR TORONTO ALLER ET RETOUR

FILM POLITIQUE,

FILM COLLECTIF ?

| |

|

|

|

L’Ararat n’est pas

seulement une montagne aux confins du Caucase ; il est

aussi repère pour la tradition biblique, et, à

l’instar de Jérusalem, lieu de mémoire de tout

un peuple – les Arméniens - qui dans sa grande majorité

ne le vit jamais sinon en images. Ararat, le film,

n’est pas seulement un film, c’est aussi un objet ou un geste

politique. Ce statut étrange sera pour beaucoup dans

la possible tiédeur, ou le malaise, qui entoureront

sa réception. Mais précisément, le film

donne à voir cette difficulté, il la prend même

pour objet. Ararat n’est pas exactement le film sur

le génocide arménien, il questionne la possibilité

même de parler du génocide arménien, et

plus généralement, de faire avec ce génocide,

dont le destin étrange est d’avoir attendu quatre vingts

ans pour commencer péniblement d’être reconnu.

On ne saurait dans ces conditions l’appréhender comme

on appréhende un film ordinaire. D’autant que sa facture

n’est aucunement classique. Atom Egoyan est réalisateur,

canadien, et de ces cinéastes dont on dit qu’ils sont

" auteurs ", en entendant par ce mot aussi

bien une liberté envers la production cinématographique

comme technique de divertissement, qu’une exigence envers

soi-même. Il signe là le septième film

d’une carrière déjà pleinement reconnue.

Impossible toutefois d’oublier – et lui le premier – qu’il

filme en tant qu’Arménien ce qui est et est attendu

comme le premier film " sur " le génocide

par un réalisateur important. Il a toute une diaspora

avec ou derrière lui. L’individualité de l’auteur

se double ici d’une sorte de sujet collectif, ou de collectif

en lui, qui relève aussi bien de l’héritage

que du communautaire. Ceci nous demande donc de trouver pour

ce film une modalité de réception quelque peu

distincte de celle que nous adoptons devant d’autres œuvres

d’Egoyan, ou simplement lorsque nous sommes au cinéma.

|

|

|

|

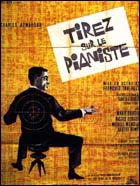

Sachant que ce n’est plus exactement

là œuvre personnelle, l’auteur mobilise ici des figures

arméniennes internationalement connues, et leur donne

des rôles proches de ce qu’ils sont : Aznavour

bien sûr, en réalisateur arménien consacrant

au génocide – comme Egoyan lui-même – son dernier

opus (au passage, le chanteur reprend le nom que lui avait

donné Truffaut dans Tirez sur le pianiste, cet

" Edouard Saroyan " dont le patronyme

est déjà celui du plus célèbre

écrivain arménien américain) ; le

comédien Simon Abkarian, qui joue un acteur… Et de

manière différente, Arshile Gorky, cet immense

peintre new-yorkais, maître de Jackson Pollock et à

qui l’abstraction en peinture dut certaines de ces nouvelles

voies - Gorky, évoqué par le " film

dans le film ", qui survécut à l’insurrection

de la ville de Van et finit par se suicider en Amérique,

après avoir achevé une toile figurative le représentant

enfant avec sa mère.

La force du film consiste à donner à voir sur

l’écran les effets du génocide des Arméniens

et de son absence de reconnaissance. Le " film dans

le film ", cet Ararat dont des mouvements

de caméra soulignent toujours qu’il n’est qu’un film

en s’arrêtant, après chaque prise, sur les techniciens

et la caméra qui la filment – est ici le catalyseur

de ces multiples effets. Ce qui en est fait, ce qui se dit

autour de ce film imaginaire, représente, dans le film

d’Egoyan, la difficulté politique qu’a ce film réel

à se faire, à se dire, et à être

perçu.

|