Nous n’entrerons pas dans les polémiques et rumeurs

entourant les sorties reportées, la durée finale

et l’absence d’Elmer Bernstein comme compositeur du dernier

film de Martin Scorsese. Gangs of New York est surtout

une passionnante proposition audiovisuelle et marque une nouvelle

exploration des possibles pour la musique au cinéma.

Arrêts sur musique autour du film et retour sur les rapports

de Martin Scorsese avec la musique. |

|

....................................................................

|

| |

|

|

|

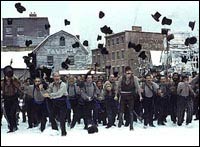

Gangs of New York

se déroule dans les années 1860. Scorsese, en

parfait contrebandier, n’hésite pas à employer

des musiques parfois volontairement " anachroniques "

avec le récit du film, en compagnie de musiciens aussi

divers que Peter Gabriel (déjà compositeur sur

The last temptation of Christ, Scorsese 1988), Afro

Celt Sound System, Howard Shore (compositeur sur After

Hours, Scorsese 1985), U2 ou Jocelyn Pook (à qui

l’on doit quelques musiques mémorables dans Eyes

Wide Shut, Kubrick 1999). Ces musiques contemporaines

offrent indéniablement une autre profondeur de champ

émotionnelle à Gangs of New York.

Si visuellement le nouveau film de Scorsese se compose et

se décompose en savants arrière-plans (souvent

eux-mêmes à " double-fond ") et en

perspectives astucieuses, la musique du film, elle aussi,

prolonge l’impression d’un espace à multiples tiroirs.

Un espace musical fait de plusieurs " arrière-salles

", de plusieurs couleurs et tempos, relie ici, par des

orchestrations résolument " post-modernes ",

le New York des années 1860, les luttes intestines

entre immigrants et natifs, au New York d’aujourd’hui…hélas

tout aussi agité. Dans The Age of Innocence

(1993), Scorsese avait convoqué de célèbres

musiques viennoises allées avec la musique originale

et élégante d’Elmer Bernstein. Mais le cinéaste

new-yorkais déploie dans Gangs of New York un

éclectisme musical beaucoup plus dur et fouillé

- allant de musiques irlandaises et de musiques de cabaret

à des effets synthétiques " clipesques

" et compositions " opératiques. " (1)

|

|

|

|

Encore une fois, la

part " d’anachronisme musical " (à première

vue) dans Gangs of New York appelle à la profondeur,

à ce qui est derrière (ana - "en arrière") ,

mais aussi à ce qui est projeté en avant (métachronisme)

telle l’image de fin annonçant le futur Manhattan,

et tel, en un sens, cette porte au tout début du film

s’ouvrant violemment d’une caverne cacophonique vers une cité

paradoxalement silencieuse. Un mouvement en avant que les

protagonistes auront du mal à réguler - rappelant

les explications mêmes du réalisateur au sujet

d’un de ses films majeurs :

" Dans Goodfellas [1990], la musique

fait partie intégrante de l'environnement des

personnages, elle fait même partie de ce perpétuel

mouvement en avant qui finit par devenir incontrôlable.

" (2)

Dans Gangs of New York, la musique pousse en avant,

projette, et fait aussi partie intégrante de l’environnement

des protagonistes alors même qu’il y a parfois anachronismes,

" confusion de dates, attribution à une époque

de ce qui appartient à une autre. " (cf. Grand

Robert). Mais c’est bien la confusion que Scorsese traque

dans son film, confusion des musiques et des sentiments, confusion

des origines, des races et même des sexes. La confusion

des combats raciaux et des dominations politico-économiques

n’a au fond, nous dit-il, pas changé depuis les années

1860 à aujourd’hui. Ces guerres confuses à New

York entre des peuples opposés, d’hier au 11 septembre

2001, semblent inextricablement liées. Les musiques

ici sont des luttes, et sont mêlées au sang.

|