|

|

|

|

De fait, la pornographie

qui s’étalait aux Champs Elysées n’existe plus,

plus sous cette forme, elle a été remplacée

par ces touches d’hypocrisie, ou de misogynie quotidienne

que personne ne remarque plus, comme le fait que les employés

de la voirie naviguant sur les Champs soient de facto

de sexe féminin, pour apporter, dit-on, une " touche

féminine ", c’est-à-dire raffinée,

élaborée, à l’axe parisien comme lieu

de commerce. Et la femme, reléguée au rang d’objet,

mais - ce qui semble-t-il fait toute la différence

- d’objet " beau ", balaye, nettoie et

frotte méthodiquement l’avenue avec un charme que n’importe

quel mâle irait lui envier s’il savait quel emploi il

perd-là.

Ovidie a ce défaut, aux yeux de la presse française,

et de la télévision en particulier, qu’elle

représente trop parfaitement l’évolution du

mouvement féministe dans la société française,

jusqu’à Luce Irigaray, poussée, aux yeux de

ses détracteurs, jusqu’à son paroxysme intenable,

comme si, tout en s’affranchissant des sujétions de

la phallocratie, les femmes devaient en somme se résoudre

à ne jamais dépasser les truismes masculins,

images encore morales, conservatrices, largement stéréotypées

jusqu’aux barmaids de la rue Oberkampf. " Pornographie "

en grec signifie " décrire la prostituée ",

seulement voilà, de " prostituée "

il n’y en a pas ici, seulement quelques jeunes femmes, des

hommes, moins nombreux, prêts à jouer de l’acte

sexuel pour des raisons qui leur sont propres. En ce sens

tout commentaire, toute glose, y compris le présent

article, crée la " pornographie ",

c’est l’œil unique qui en exposant, en décrivant l’acte

le transforme et le manipule en le rapportant à lui.

C’est ici, trop souvent, que réside la véritable

misogynie, lorsque, pour reprendre les mots de Barthes " le

photographe s’est trop généreusement substitué

à nous dans la formation de son sujet " (4),

et où, habitués que nous sommes à ce

que la porno star sans passif authentique ou identité,

se contente de venir faire acte de présence sur le

petit écran, agace si elle ne joue pas suffisamment

son personnage. On la présente dénuée

de toute personnalité, on la prive, à l’opposé

de tout autre comédienne, d’un droit à voir

sa carrière évoluer, s’altérer, à

parler de ses goûts et de ses états d’âme.

| |

|

|

|

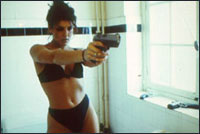

À la sortie

de Baise moi de Virginie Despentes et Coralie en 2000,

peu de commentateurs pouvaient encore s’émouvoir lorsque

Karen Lancaume et Raffaëla Anderson parlaient du viol

dont elles avaient été victimes, si ce n’est

pour ajouter à la caricature. Pourtant, tant que le

film pornographique reposera sur une équipe, du monteur

au photographe, et qu’il demandera une mise en scène,

c’est-à-dire la participation de plusieurs corps de

métier pour parvenir à un résultat peu

ou prou artistique, celui-ci ne pourra se résumer à

une question morale, aussi pertinente soit-elle, puisqu’un

film ne saurait seulement naître d’un trouble psychologique

individuel, ou d’une détresse vécue.

La pornographie s’apparente alors à la science de la

représentation, et remplit son office quand, tout en

étant décortiquée par les magazines,

elle demeure condamnée implicitement par la majorité

comme un jeu malsain, délicieux mais parfaitement condamnable.

Aussi, comme l’analysait froidement David Cronenberg dans

le recueil d’entretiens que lui consacre Chris Rodley, se

pencher sur la censure revient à se pencher sur l’état

de sanité d’une société qui confond dangereusement

réalité et fiction : " Censors tend

to do what only psychotics do: they confuse reality with illusion "

(5) et qui ne parvient pas à répondre

de manière appropriée à la misogynie,

et pire encore à la haine de la femme, non-pas imaginaire,

mais réelle, et subie quotidiennement.

|

|

|

|

En identifiant la

frontière qui existe entre la réalité,

complexe comme les événements récents

l’ont à nouveau souligné, des " travailleuses

du sexe " dont elle se fait l’une des porte-drapeaux,

entre son travail d’actrice réalisatrice et sa personne,

Ovidie contrarie le plus souvent la stratégie des

médias qui consiste à nier, sur le ton de

la plaisanterie, la dure réalité de la phallocratie

française, sans appeler à la fondation de

nouvelles gynécées, sans néanmoins

apporter d’autres réponses que la consommation renouvelée

de produits dont elle est l’une des représentantes.

La sexualité serait donc soit représentative

du point de convergence de tous les aspects moraux de notre

société, soit de la " folie néolibertine

des gaucho-intellos " (6), comme si l’acte

même devait figurer, élucider quoi que ce fut

d’autre que ce qu’il montre sans fausse pudeur, un message

politique, sans doute, dont la portée est encore

à définir aujourd’hui.