En attribuant à cet article un titre analogue à celui qu’avait

dédié Eric Rohmer au cinéma américain des années 50, je veux

montrer que Spike Lee est le digne héritier de cette génération

de cinéastes qui a marqué l’histoire du 7ème Art.

Son cinéma s’affirme comme le miroir social d’une Amérique hantée

par les résurgences de ses afflictions historiques, il filme

comme le témoin d’une société dont le passé est à restituer

à son peuple. Son œuvre est une métaphore de l’évolution des

Etats-Unis. |

|

....................................................................

|

| |

|

|

|

Alors que John Ford filme

dans My Darling Clementine la fondation épique de ce

continent, Lee retrace la renaissance de la communauté afro-américaine.

Faut-il chercher à comprendre Spike Lee à travers l’Amérique ?

Ou bien redécouvrir l’Amérique par le prolongement de son

cinéma ?

Adulé ou haï pour les idées radicales qu’il véhicule au travers

de ses films, il pâtit d’un a priori négatif : franc,

raciste, arrogant, colérique, antisémite, inquisiteur sont

les adjectifs que l’on lit régulièrement dans la presse à

son propos. Il apprécie la controverse et adore déplaire à

l’Hollywood politiquement correct, ce qui lui vaut d’être

honni par certains médias et de faire partie de ceux qu’on

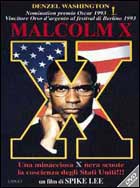

préfère détester. Auréolé du succès de Malcolm X,

il tint des propos virulents contre les WASP et subit une

avalanche de critiques. Certains refusent encore de le considérer

comme l’un des cinéastes majeurs du patrimoine cinématographique

américain. Auteur le plus prolifique de sa génération, son

œuvre est indéniablement sous-estimée et réduite à n’être

que l’avant-garde d’un cinéma afro-américain moribond. S’il

a ouvert la voie à la nouvelle vague de jeunes réalisateurs

que sont John Singleton, Albert et Allen Hughes, Matty Rich,

Darnell Martin, Ernest Dickerson, il est aussi inquiet de

l'évolution que prend ce cinéma, selon lui : « relégué à trois

genres : la comédie romantique, la comédie vulgaire et

les films « drogue-gangster-hiphop-violence ». C'est

ce que les studios achètent, dit-on aux scénaristes noirs.

Cela impose des limites aux acteurs, aux rédacteurs, aux auditoires.

Le Festival de Sundance n’est plus que l’antichambre de l’Académie

des Oscars, Miramax joue le rôle de cheval de Troie d’Hollywood

alors que les Majors et les indépendants utilisent des stratégies

d’alliances communes, uniformisant ainsi une partie du cinéma.

Les « ex-contrebandiers » que sont Soderbergh, Gus

van Sant, Curtis Hanson, Paul Thomas Anderson, succombent

aux sirènes des grands studios et ne sont plus dorénavant

que des réalisateurs « main stream ». Spike Lee,

de son coté, fait figure d’exception en tant que réalisateur

indépendant (1). Evoluant à la frontière du système,

il a bouclé la majeure partie de ses films avec un budget

limité. Get on the Bus à été entièrement financé, à

hauteur de 2,5 millions de dollars, par des stars de la communauté

Noire (Will Smith, Wesley Snipes ) ou bien She’s Gotta

Have It, réalisé pour la somme de 175 000 dollars. Même

sur la super-production Malcolm X, si Spike Lee a exigé

de la Warner une durée au moins égale au JFK d'Oliver

Stone (190 minutes) et des moyens équivalents avec un budget

de 28 millions de dollars, pour pouvoir boucler le tournage

il dut renoncer aux deux tiers de son salaire et fit appel

aux subsides de ses amis (Bill Cosby, Oprah Winfrey, Magic

Johnson et Michael Jordan).

|