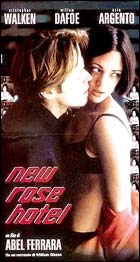

Plus d’un an après la sortie en salles de Christmas,

son dernier film, la Cinémathèque française a organisé en avril

2003 une rétrospective intégrale de l’œuvre d’Abel Ferrara,

du cinéma aux téléfilms en passant par les clips. Plus qu’une

simple succession de films et d’images, le travail de programmation

a su mettre en rapport les œuvres entre elles, créer des liens

et une osmose insoupçonnés dans le travail du cinéaste. |

|

....................................................................

|

| |

|

|

|

On a pu découvrir une véritable

philosophie du cinéma et des images, mise en lumière par le

petit film tourné par Asia Argento pendant le tournage de

New Rose Hotel (malheureusement non sous-titré en français).

On y découvre la difficulté de Ferrara à faire entendre sa

voix et sa volonté au sein de l’industrie cinématographique :

il veut filmer en cinémascope, on lui refuse, malgré des arguments

qui fondent son esthétique. Le cinémascope est, selon lui,

le format de l’intimité. Voici donc un cinéaste qui réfléchit

son œuvre et le cinéma.

La cohérence esthétique est étonnante. Et nous découvrons

alors Ferrara. Le cinéaste de la violence se révèle être celui

de la lenteur. Celui du corps exposé est en réalité celui

du brouillage, de l’anamorphose.

ANAMORPHOSE

En mettant en relation les paroles de la chanson de

Mylène Farmer, California, et les images tournées par

Ferrara, Nicole Brenez, dans une analyse de l’émission Court-circuit

diffusée pour l’occasion sur grand écran, dresse un portrait

politique de l’œuvre du cinéaste dont les images seraient

le support, et conclut : « dans le rétro, ma

vie qui s’anamorphose : Mylène Farmer, la meilleure

analyste de l’œuvre de Ferrara ? ». À l’anamorphose

de la vie s’associe l’anamorphose des images, qui vient sans

doute en premier lieu. Cette question s’illumine à la vision

successive du clip, dans lequel les néons se sur-impriment

au paysage urbain, et de Body Snatchers, troisième

version du thème, tourné en cinémascope.

|

|

|

|

Les images comme les cultures

se superposent. On ne peut distinguer la bourgeoise de la

pute, toutes deux incarnées par la même icône musicale, comme

on ne peut distinguer l’humain du body snatcher, le flic du

truand, le Chinois de l’Italien. Les visages se succèdent

comme autant de doubles. Les communautés délimitent des frontières

qui ne peuvent qu’êtres transgressées pour créer un monde

hybride, malgré les efforts des hommes déjà pris dans l’engrenage

sans qu’ils veuillent le reconnaître. On ne se différencie

plus que par des détails que l’on veut encore culturels mais

qui ne sont plus que des habitudes consciemment conservées :

la nourriture, le meurtre… Le personnage ferrarien lutte perpétuellement

contre l’anamorphose menaçante d’une société hybride.

Dans des films où les personnages comme les univers semblent

identiques, où le bien et le mal sont mis sur un pied d’égalité,

où le flic tue pour empêcher le truand de tuer, Ferrara est-il,

comme le propose le titre de la rétrospective, indifférent

au mal ?

Les images de violence d’une apparente froideur cachent en

réalité des interrogations, un regard scrutant les visages

de ceux qui tuent et qui finiront par être tués, l’observation

étonnée de corps qui changent et sont pourtant les mêmes dans

la vie comme dans le meurtre. Il semble que Body Snatchers

explicite tout le travail à la fois filmique et scénaristique

du cinéaste : les corps sont en réalité des doubles extraterrestres.

On ne peut plus se fier à personne dans un monde où tout le

monde se ressemble, à l’image du camp militaire dans lequel

les hommes ne sont plus que des ombres. On ne distingue plus

le fond de la forme, la surimpression, qu’elle soit au sein

même de l’image ou mixte entre deux images, devient anamorphose,

et bien plus : hybridation.

|