“ Enfant, il n’aimait pas tellement les films de Charlot ; c’est

plus tard que, sans s’aveugler sur l’idéologie brouillonne et

lénifiante du personnage, il a trouvé une sorte de délice à

cet art, à la fois très populaire (il l’a été) et très retors

; c’était un art composé, qui prenait en écharpe plusieurs goûts,

plusieurs langages. De tels artistes provoquent une joie complète,

parce qu’ils donnent l’image d’une culture à la fois différentielle

et collective : plurielle. Cette image fonctionne alors comme

le troisième terme, le terme subversif de l’opposition dans

laquelle nous sommes enfermés : culture de masse ou culture

supérieure. ” d’après

Roland Barthes par Roland Barthes, collection Ecrivains de toujours,

Editions du Seuil 1975, p. 58/59

“ Mais le principe de plaisir reste pour longtemps le mode

de travail des pulsions sexuelles plus difficilement “ éducables ”

; le cas se produit sans cesse où, soit à partir de ces pulsions,

soit dans le moi lui-même, le principe de plaisir déborde irrésistiblement

le principe de réalité au détriment de l’ensemble de l’organisme. ”

Essais de Psychanalyse, Sigmund Freud, éd. Payot, p.46 |

|

....................................................................

|

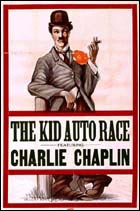

La figure de Charlot est pris dans une contradiction

: le personnage obéit à une mécanique burlesque le faisant appartenir

à cette fameuse culture populaire selon le critique Roland Barthes

et, dans le même mouvement, ce type machinal réinvente constamment

un corps singulier, une personnalité transgressive où la jouissance

a valeur de morale. Cette dualité s’instaure formellement, le

comédien-cinéaste mélange les deux consciences du cinéma et

du théâtre afin, me semble-t-il, de représenter “ son être ”.

Le jeu et la violation de tous les codes usuels sociétales font

partis de cette morale chaplinienne : il n’est pas un film,

un épisode où quelque chose est détourné de sa fonction matérielle

initiale pour être détruit, cassé puis reconstruit dans le nouvel

ordre du monde de Charlot. Chaque élément réinventé va pouvoir

vivre une existence décalée, poétique et enfin totalement imaginaire,

selon un principe premier fondamental : le plaisir.

| |

|

|

|

Ce plaisir s’origine dans une vie primaire,

archaïque où le petit homme rejoint l’enfant dans sa volonté

de pouvoir et de possession de son territoire. Il n’est pas

insignifiant ici de reconstituer le schéma créatif à partir

de l’abandon originelle de la mère. Tout enfant crée des palliatifs

afin de se reconstituer un espace où il serait le centre, et

ainsi surmonter le traumatisme de la séparation maternelle.

Je pourrai dire que l’enfant, à cet instant précis, tente d’adoucir

son présent insupportable, il met un cataplasme sur sa douleur.

Or, il va devoir inventer de toute pièce ce pansement. Pour

cela, il s’approprie un lieu imaginaire, devenant par là-même

un être non plus déchiré mais plein de son moi régulant son

plaisir nouveau. Il a réussi à capter la totalité de son être.

Il se met à jouer. Un autre phénomène tout aussi singulier se

manifeste : la répétition du jeu, principe fondamental que l’on

observe chez tous les enfants. On ne répète que ce qui nous

procure du plaisir, cet acte est tout entier égoïste voire égotiste,

il se situe dans un temps fermé, non linéaire. L’enfant fait

du surplace, son temps revient en arrière constamment ; d’ailleurs

souvent l’adulte, compagnon de jeu actif dans un premier temps,

s’ennuie très vite. Il ne tient plus la cadence, sa passivité

le met hors-jeu. Parfois, il peut penser que l’enfant manque

d’imagination, il a du mal à appréhender sa passion de la répétition.

Ce qui est en jeu est autrement plus retors et créatif. Répéter

un acte constitue une accroche dans le réel tout en maintenant

l’enfant dans son état initial du plaisir nouvellement trouvé.

Car répéter devient un exercice d’ascèse jouissif expérimentant

jusqu’à plus soif l’étendu de sa maîtrise.

|