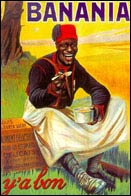

Déjà très à l’aise en groom ou en cantinière, le Noir se voit

confier par Hollywood un nouveau rôle de composition dans les

« Tarzan » de la MGM dès 1932 : chair à lions

et à crocodiles. Un boubou, deux os dans le nez et quelques

plumes font d’un figurant de la Louisiane un y’a bon sauvage.

Planté dans sa fausse jungle, il devient l’incarnation révoltante

du dédain américain pour l’Afrique. |

|

....................................................................

|

|

Tous les regards se tournent naturellement

vers Tarzan, grand singe albinos, voltigeant de liane en liane.

Ce corps laiteux, équarri presque, retient l’œil au point

de plonger dans l’ombre le cuir tanné des indigènes. Animaux

homochromiques, les voilà se fondre si bien dans l’épaisse

toison équatoriale. Si bien que personne ne se souvient de

la réduction dont ils sont victimes. Par le raccourci et la

caricature, les responsables de ces films rabaissent une civilisation

séculaire aux expressions simples de la sauvagerie et de l’hébétude.

Le Noir est donc soit un cannibale aux penchants gloutons,

soit un porteur servile, chevilles marquées par les fers de

la sujétion.

La reconnaissance de la culture noire est

pourtant manifeste depuis le début du siècle. La clarinette

de Sidney Bechet ou les jambes effilées de Joséphine Baker

exercent une fascination qui bouleverse l’échiquier de la

musique et de la danse. L’Art Nègre souffle son mystère et

inspire le mouvement cubiste. De nombreux ethnologues, Maurice

Delafosse, Marcel Mauss ou Lucien Lévy-Bruhl, admettent l’identité

forte d’une culture, et, par récognition, déterminent la grande

notion d ’ « Africanisme ».

|

|

|

|

Mais un tranquille engourdissement populaire

ne s’annule pas en trois bravos. Depuis des siècles, chacun

clame à qui veut l’entendre la supériorité de l’homme blanc.

Comment, en un air de jazz et deux masques Dogons, raser le

bourrage de crâne appliqué à tous ? Personne, dans les

années 30, ne pouvait réellement s’émouvoir du sort réservé

aux populations africaines représentées. La littérature faubourienne,

la publicité, les cartes postales, les calendriers, concouraient

avec le plus grand naturel à entretenir l’esprit du « Y’a

bon Banania ». Infusé d’un tel poison idéologique, le

spectateur moyen dérange sa contention, durant la projection,

de quelques éclats de rire pendant les scènes où le fouet

fait son travail. Le seau de popcorns entre les genoux, il

se laisse glisser dans les crevasses de cette terre hostile.

Il veut son quota de sexe et de sauvagerie, son assiettée

de chimpanzés, de mygales et de méchants anthropophages. La

fantaisie d’un plaidoyer viendrait troubler sa digestion.

Le succès de la série des Tarzan confirme

la médiocre nécessité du public d’assister à un spectacle

attendu, enfilant les poncifs comme des perles. Le dépaysement

grossier est sans doute un miel qui adoucit les maladresses

les plus obscènes, les racismes les plus ordinaires.

De Tarzan the ape man (Woody S. Van

Dyke, 1932) à Tarzan’s secret treasure (Richard Thorpe,

1941) (1), le scénario suit à peu près toujours

la même ligne : une expédition, composée de baroudeurs

et de candides, traverse des territoires interdits, la convoitise

au bout des fusils. Aveuglés par la cupidité, les prospecteurs

finissent à deux mètres de la cocotte minute, prisonniers

d’une tribu sanguinaire. Tarzan interviendra moins pour sauver

les suppliciés que pour rétablir le calme dans sa jungle.

Son héroïsme ne nous fera cependant pas oublier l’égrappage

patient, monstrueux, pratiqué sur les porteurs, gentilles

fourmis noires ne quittant leur faix qu’une fois les pieds

et les mains bloqués dans l’étrier de la torture.

|