CONCLUSION

| |

|

|

|

Si Chaplin voyait le burlesque dans

la morale de la tarte à la crème, Buñuel prône l’immoralité

dans le grotesque. Mais ce dernier n’est pas innocent, utilisé

comme arme révolutionnaire du scandale surréaliste, la provocation

calculée reste un appel à l’irrationnel, à l’obscurité,

à toutes les pulsions qui surgissent de notre « moi »

profond. Ce qui reste du surréalisme dans l’histoire de

l’art en passant par la littérature et la peinture, c’est

la découverte d’un conflit difficile et réel entre une certaine

morale bien pensante instituée par la société et notre propre

morale qui relève de l’expérience perceptive et du savoir

encyclopédique de chacun.

Cette dualité montre les limites de la liberté individuelle

et le surréalisme permet de supporter la perfectibilité

humaine sans qu’elle pousse pour autant à son anéantissement :

« Sade ne commettait ses crimes qu’en imagination,

comme une façon de se libérer de ses pulsions meurtrières.

L’imagination peut se permettre toutes les libertés. Passer

à l’acte est autre chose. L’imagination est libre ;

l’homme non. » (16) Chez Buñuel comme chez

Sade, le bien et le mal, qui sont les valeurs manichéennes

du catholicisme, ne peuvent qu’engendrer des êtres immoraux

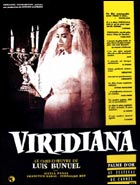

et surréalistes. En effet, dans Viridiana, l’héroïne

vouée à devenir none, finira sa vie avec le responsable

de l’exploitation de son oncle ; de surcroît, l’exploitant

a déjà une liaison avec la gouvernante. Le film s’achève

sur une partie de carte entre les trois protagonistes masquant

à peine la métaphore de la vie en trio. C’est une variation

de Jules et Jim sans « confusion des sentiments »,

vu le consentement des personnages. Malgré tout, la caricature

naturaliste sévit encore comme une quête de l’homme soulagé

des contraintes sociales. Un chien andalou

et L’Age d’or trahissent le regret d’une certaine

« primitivité » heureuse.

|

|

|

|

Il s’agit de l’humain naturel sorti

tout droit de l’éden originel que Saint-John Perse a décrit

dans ses rêveries surréalistes et poétiques. Ces deux films

sont une apologie paradisiaque de l’amour fou dont on ne

peut se passer : « le surréalisme ne permet pas

à ceux qui s’y adonnent de le délaisser quand il leur plaît.

Tout porte à croire qu’il agit sur l’esprit à la manière

des stupéfiants ; comme eux il crée un certain état

de besoin et peut pousser l’homme à de terribles révoltes. »

(17)

|

|

Gilles Visy, de l’Université

de Limoges, et l'auteur d'une thése,

Le Colonel Chabert au cinéma édité

par les Editions Publibook.

Sujet

: L’adaptation cinématographique

d’une œuvre littéraire nous

fait passer d’un point de vue interprétatif

à un autre, et aboutit à une sorte

de transcodage de l’écriture littéraire.

A partir de l’étude du Colonel Chabert,

écrit par Honoré de Balzac et

adapté au cinéma par René

Le Hénaff en 1943 et par Yves Angelo

en 1994, Gilles Visy s’interroge sur le

rapport complexe qu’entretiennent le texte

et l’image.

A lire

: Télécharger

les 11 premieres page (PDF)

Préfacé de

: Stéphane Vachon (spécialiste

de Balzac)

Post-face de : Yves

Angelo (réalisateur)

Nbr pages : 366 pages

Genre : Recherche

|

|