| |

|

|

|

Comme le

rappelle Manuela Dunn Mascetti dans son Chronicles of the

Vampire (1), le vampire n’est pas une simple invention

de l’écrivain irlandais Bram Stoker, mais plutôt une réinterprétation

de plusieurs légendes européennes, dont celles qui entourèrent

le prince Vlad Dracul, et de fables plus anciennes encore.

C’est toutefois après la parution du roman Dracula

en 1897 que le mythe prend forme, et qu’à son tour il influencera

l’imaginaire de très nombreux artistes.

En faisant de son personnage un aristocrate et non pas seulement

un homme du peuple, Stoker a permis bien malgré lui à un faisceau

d’interprétations de se concentrer sur l’image du vampire

devenu symbole d’altérité, celui-ci aura conséquemment suscité

autant de lectures marxistes que freudiennes. Le vampire,

c’est tout autant le riche enjôleur camouflant le cynisme

de ses projets, le prédateur qui saigne littéralement le peuple

en détournant son énergie à son seul profit, que la pulsion

de mort. On ne s’étonnera donc pas que la programmation de

la Cinémathèque étende sa définition du monstre au bourgeois

chabrolien, comme aux simples assassins et aux manipulateurs.

|

|

|

|

Sous cette

forme, celle, élégante, du vampire dandy et du riche héritier

immortel et épargné par les ans, se dissimule tout ce qui

sait révulser l’homme : la maladie, la décomposition

des corps, la lente désagrégation, tout ce qui rappelle au

monde qu’il est entièrement soumis au cycle du temps. Aristocrate,

fortuné, le vampire de Stoker joue de sa séduction d’hypnotiseur

pour séduire ses victimes avant de s’en nourrir, ou de les

condamner à partager son supplice éternel, en traversant les

siècles sans espoir de rédemption.

Trois périodes dans l’histoire du cinéma montrent son évolution :

la première, celle du Nosferatu de F. W. Murnau (1921),

permettra à l’Allemagne de la République de Weimar d’employer

peut-être pour la première fois le cinéma comme un fantastique

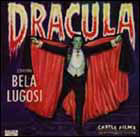

moyen d’expression avant-gardiste ; la seconde, avec

l’avènement des studios Universal, formera l’horreur moderne

avec le Dracula de Tod Browning (1931) ; la troisième,

celle des films de la Hammer, avec le magnifique Horror

of Dracula de Terence Fisher (1958), rendra justice au

roman original en n’occultant plus ses intentions sexuelles,

et mettra à mal les codes de la censure.

Le cinéaste d’abord occupé à l’expression, puis au divertissement

et enfin à la polémique, évolue avec le personnage du mort-vivant

qui l’accompagne dans la découverte de son art et le questionnement

sur sa fonction de metteur en scène.

|