|

|

|

|

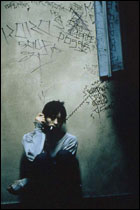

On distingue à la fin des années 1990 et

au début des années 2000, deux grandes catégories de kids.

Les adolescents (réels ou attardés) d’Araki et Clark tout

d’abord qui - bavards - se définissent par le verbe, et la

manière dont ils consomment à la fois les produits et les

corps. Le sexe, pour eux, est l’exutoire par excellence, le

lieu où se traduit la déviance et celui qui sert de refuge.

On retrouve ce genre de personnage dans le Requiem For

a Dream d’Aronofsky au début des années 1990, qui traite

également de la déviance sous le prisme non plus du sexe mais

de la drogue et, toute comparaison gardée, dans le récent

Thirteen signé par Catherine Hardwicke.

Une autre catégorie de kids voit parallèlement le jour. Sorti

en 1999, American Beauty de Sam Mendes ambitionne

de dresser le portrait inquiétant de la société américaine

en prenant une famille type de la classe moyenne. Le jeune

Ricky Fitts, le voisin des Burnham, est le seul personnage

muet et réellement décalé de l’histoire. Bien qu’il semble

avoir les idées un tant soit peu claires, il fait figure d’extraterrestre

(ou est décrit comme tel dans un film, il est vrai, assez

caricatural). Il est celui qui, par son silence, atteste d’une

fêlure. Son refus de dire sert de hiatus dans l’histoire,

un hiatus cousu de fils rouges dont Mendes se sert pour exprimer

ce que lui-même ne comprend pas et qui échappe aux personnages

du film. Se servir du silence de l’adolescent pour délivrer

ce qui réellement compte dans un film, c’est exactement ce

que fait Matthew Ryan Hoge dans son dernier film, The

United States of Leland. Ce titre indique d’ailleurs très

clairement le propos du réalisateur : parler d’un pays

à travers la vie et les actes d’un jeune garçon. Le kid

devient l’agent révélateur d’une réalité qu’il exprime inconsciemment.

Il refuse de parler pour la simple raison qu’il est lui-même

ignorant des mobiles réels de ses actes. Il n’est pas pour

autant agi (les mécanismes sociologiques ne sont pas à ce

point marqués), mais traduit une impuissance à dire. Faute

de mots, c’est donc le corps qui parle et qui dit - par son

incapacité à se mouvoir (l’underacting joue un rôle

déterminant dans ce film) - à la fois la difficulté d’être

et l’impossibilité de produire un sens - un « why

» comme le dit Leland. C’est ainsi que le corps de l’adolescent

devient l’outil éminemment politique d’une critique (chez

Mendes, Richard Kelly - avec Donnie Darko

- et Hoge) ou d’une utopie (celle suggérée d’une manière touchante

par Larry Clark à la fin de son dernier film). Le dernier

grand prix de Deauville n’échappe pas à la règle : What

alice found est la chronique naturaliste d’une jeune

fille qui, en donnant son corps, ne fait qu’entériner les

rapports économiques qui régissent sa société. Le corps, dans

tous ces films, ne parle plus - les réalisateurs évoqués plus

haut croient suffisamment en lui pour se contenter de l’observer,

de le suivre patiemment (Gus Van Sant, dans Elephant

n’aspire à rien d’autre qu’à accompagner les kids)

non pas pour percer son secret mais pour pointer du doigt

les stigmates qu’il porte et les douleurs qu’il endure.

| |

|

|

|

Le kid – ou comme il est question

dans The United States of Leland – the Sick

Fucking Kid (SFK est dans ce film une catégorie officieuse

qu’utilisent des professeurs de prisons) est peu à peu devenu

dans le cinéma indépendant américain le support d’un discours

critique visant à exprimer au mieux un constat, au pire un

avertissement. Il est la part obscure et dissonante d’un rêve

à la dérive, le rejeton d’une société régie par le dérèglement

et l’anomie. Certains auteurs prêtent à ces jeunes des mots,

d’autres préfèrent filmer leur malaise (apparent ou dissimulé)

sans rien dire, laissant aux seuls faits le pouvoir d’exprimer

une situation qu’ils perçoivent avec d’autant plus d’inquiétude

qu’ils n’en cernent ni le sens, ni même la portée.

Le teenage movie , lorsqu’il laisse

parler les kids (par leurs actes, leurs corps et leurs doutes)

au lieu de les faire parler, n’est plus un divertissement,

c’est un augure.

|