Pedro Butcher, actuel

rédacteur en chef de la revue en ligne FilmeB, critique

de cinéma pour la Folha de São Paulo lors du

Festival de Cannes 2003, est journaliste de formation. Il

fut critique au Jornal do Brasil, à l’O Globo

et à la Folha de São Paulo. FilmeB est la première

tentative de journal économique sur le cinéma au Brésil.

Dans cet entretien, Pedro Butcher évoque l’histoire récente

du cinéma brésilien et les difficultés auxquelles il a été

confronté. Il fait le point sur la situation à la fois économique

et artistique de l’industrie du cinéma.

|

|

| |

|

|

|

Objectif Cinéma :

Quelle est la situation du

cinéma brésilien aujourd’hui, après le Festival de Cannes

2003 et la sélection de plusieurs films dans différentes sections ?

Pedro Butcher :

On peut dire que le cinéma brésilien

progresse depuis 1997. Dans les années 70, il y avait 3000

salles de cinéma, l’entrée était peu chère et les films étaient

très populaires. Avec l’arrivée de la télévision câblée, de

la vidéo et en raison de certains autres facteurs, le cinéma

brésilien s’est retrouvé en crise ; ce qui a provoqué

la plus grande crise du secteur de l’exploitation, avec la

fermeture de nombreuses salles de cinéma. Ce fut un processus

long durant les années 80 et le début des années 90. La fermeture

d’Embrafilme, organisation régulatrice du cinéma brésilien,

décidée par le Gouvernement Collor de Mello, a parachevé le

tout. C’était une entreprise de l’Etat qui fonctionnait grâce

à des fonds privés provenant des productions et de l’argent

public. L’investissement se faisait ensuite en fonction des

projets présentés, du réalisateur, des moyens de production,

des acteurs.

Objectif Cinéma : Etait-ce

une bonne solution pour le cinéma brésilien, la création d’Embrafilme ?

Pedro Butcher : Ca

été une très bonne solution au départ pour relancer la production,

et puis Embrafilme a aussi tenu le rôle de distributeur de

films. Elle était devenue le nerf du cinéma brésilien, qui

pouvait influencer, gérer le marché et influencer par conséquent

les films produits. C’était une autre époque. Dans les années

1976-78 et au début des années 80, le cinéma brésilien avait

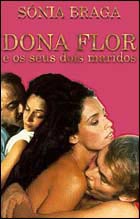

35% de PDM. En 1976, par exemple, Dona Flor e seus dois

maridos de Bruno Baretto faisait dix millions d’entrées.

Chiffre non dépassé depuis. Fin des années 80, Embrafilme

entra dans une crise ; c’était un modèle très fermé qui

privilégiait toujours les mêmes cinéastes. Le président Collor

décida d’arrêter son activité, mais en ne proposant aucune

autre solution. En l’absence d’un nouvel organisme, la production

tomba à zéro film par an, les films prêts ne furent pas distribués,

et le secteur de l’exploitation entra dans une crise encore

plus importante ; à cette époque le cinéma national était

un moyen d’attirer le public dans les salles. Collor, par

un processus d’ « impeachment », quitta le pouvoir

deux années avant la fin de son mandat. Le vice-président,

Itamar Franco, fut nommé président en 1993. Ce dernier créa

immédiatement une loi appelée « Lei do Audiovisual ».

Elle est venue en même temps que la privatisation de nombreux

fonds publics dans plusieurs secteurs et permit la création

de la Loi Rouanet, basée sur le renoncement fiscal afin d’investir

dans le secteur de la culture (théâtre, danse, cinéma, etc.).

Dorénavant, les entreprises ont la possibilité de payer leur

impôt en investissant sur un film grâce à la « Lei de

Audiovisual ». Deux articles de cette loi sont fondamentaux :

le premier, qui offre la possibilité à une entreprise de payer

jusqu’à 3 % de ses impôts (100 % de l’investissement est déduit

des impôts) en l’investissant dans le cinéma. Il s’agit donc

de fonds publics mais c’est l’entreprise qui choisit où les

investir ; le troisième article, qui concerne les distributeurs

étrangers installés au Brésil qui peuvent réduire de 70 %

leurs impôts en investissant dans le cinéma brésilien.

|