D’abord peintre de base puis peintre pour effets spéciaux (matte-painter),

At Hoang s’est imposé comme chef décorateur avec trois films

successifs à (très) grands décors : L’amant, Germinal

et Sept ans au Tibet. Un parcours qui l’a mené de

l’ancienne Saïgon aux plateaux du Tibet (l’Argentine, en fait),

jusqu’au deux-pièces parisien de La femme de ménage.

|

Objectif Cinéma :

Qu’est ce qui vous mené au décor de

cinéma ?

At Hoang : J’ai démarré

dans les années 1970 grâce à ma sœur aînée, Thi-loan, devenue

depuis une grande chef maquilleuse du cinéma français. Elle

m’a emmené sur le plateau d’une série télé, j’étais sans travail,

et la production m’a embauché comme homme à tout faire.

La télévision de l’époque fabriquait beaucoup de feuilletons,

Vidocq, Arsène Lupin, des variétés, etc, et j’y suis

resté en passant ensuite au décor, stagiaire puis assistant.

J’aurais aimé entrer au département décor de l’ORTF, mais

après son éclatement et la création de la SFP, le recrutement

se faisait sur concours et je n’avais aucune formation, aucun

diplôme.

Quant au cinéma, j’allais frapper aux portes des studios,

à Epinay ou à Boulogne, mais sans résultat. La TV et le cinéma

étaient alors complètement cloisonnés.

|

|

|

|

Objectif Cinéma :

Avant d’être chef décorateur, vous

avez été peintre puis chef-peintre au sein des équipes décoration.

At Hoang : Je dessinais

un peu, sans plus. J’ai beaucoup travaillé tout seul, avec

l’aide d’amis artistes peintres qui m’ont appris la peinture,

comment regarder et analyser un tableau, comprendre la couleur.

Je cherchais avant tout gagner ma vie. Je ne pouvais entrer

dans le décor que par la petite porte, par un travail d’exécution

et j’ai été peintre de base pendant quelques années, en faisant

de la barbouille, des enduits…

Entre temps, j’avais appris à faire des reproductions et peignais

pour des clients privés : des toiles, des fresques dans

des appartements. Et petit à petit, j’ai fait des fresques

hyperréalistes et des matte-paintings (1) pour le cinéma.

Les mattes étaient très utilisés, surtout dans la publicité.

Aujourd’hui, ils sont scannés et intégrés en numérique, mais

à l’époque, on les faisait « en direct », c’est-à-dire

à la prise de vue. Le dernier que j’ai peint ainsi était une

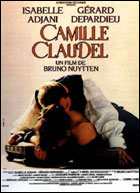

tour Eiffel pour Camille Claudel, dans une scène où

la caméra panote vers le haut et découvre les toits de Paris.

J’ai toujours aimé les mattes en direct. J’ai essayé d’en

faire encore sur Astérix, ça n’a pas été possible,

entre autres à cause du vent. Ils ont été fait en post-production,

comme le plan en plongée sur le port dans L’amant,

ou le fort qui explose dans 7 ans au Tibet.

|