LE

CINEMA COMME « PERFORMANCE POETIQUE »

« Si le son accompagne l’image depuis que le cinéma

a quitté son apparent mutisme, il s’en est fait le plus souvent

l’humble serviteur », écrit Laurent Ghnassia pour

introduire sa programmation « Du son à l’image »,

un des cinq « Ecrans parallèles » proposés par le

14e Festival international du documentaire de Marseille.

A l’heure où l’essentiel de la production documentaire se

divise en France entre films informatifs visant à remplir

le cahier des charges pédagogique des chaînes de service public,

et tentatives psychothérapeutiques où l’auteur soigne un traumatisme

personnel par un film sans grand moyen ou talent, il nous

a semblé opportun de nous souvenir que le documentaire est

historiquement une tentative de parler du monde avec des images

et du son. Nous avons donc pris le parti de naviguer avec

Laurent Ghnassia sur les mers incertaines où ces deux médias

se brouillent, pariant que ces expériences audiovisuelles

originales pourraient renouveler notre disposition à écouter

et à voir. Sur ces mers, nous avons abordé onze îlots, courts

ou longs métrages constituant « autant d’approches

pour que, le temps d’une séance, vos oreilles conduisent vos

yeux ». Puis nous en avons parlé avec Laurent Ghnassia,

pour tenter de comprendre comment ce voyage nous avait transformé.

|

| |

|

|

|

Objectif Cinéma :

Pour aborder cette exploration,

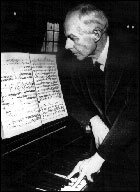

on pourrait partir du film Image cinématographique de Bartok

(1989), de Peter Sulyi, où des pianistes professionnels essaient

de reconstituer la musique du compositeur à partir d’un film

muet le montrant à l’œuvre derrière l’instrument. Ce film

est peut-être l’œuvre matrice de ta programmation, parce que

les questions que s’y posent les interprètes portent non seulement

sur leur propre rapport à l’image, mais recoupent aussi celles

que tu poses dans ton texte introductif. Par exemple, à un

moment, la pianiste s’arrête de jouer. « Mais si vous

faites un film, dit-elle, il faut bien qu’il y ait

de la musique, et tout s’explique par cela : qu’il y

ait de la musique sans son ». Dans une autre scène,

on ne voit plus les mains de Bartok sur le clavier. A nouveau,

la pianiste réagit : « il serait honnête de ne

rien jouer ici, car nous ne savons pas ce que c’est ».

Outre le fait qu’une telle remarque dénote une absence de

recul par rapport à ce qu’elle fait – même si elle arrive

à reproduire fidèlement les notes que joue Bartok, l’honnêteté

ne sera jamais complète parce que c’est elle qui joue aujourd’hui

et non Bartok il y a cinquante ans -, elle induit aussi

un rapport de fidélité, de subordination, que le son devrait

à l’image dans un film. Est-ce pour remettre en cause ce rapport

usuel de hiérarchie du son à l’image que tu as fait cette

programmation ?

Laurent Ghnassia : Oui,

dans une certaine mesure. Toutefois, j’ai également écrit

que l’objet n’est pas forcément de « restituer ses

lettres de noblesse » au son, « mais d’explorer

plutôt le formidable champ qu’il occupe lorsque l’image se

propose de mettre en scène sa puissance évocatoire ».

Dans le film sur Bartok, ce qui m’a fondamentalement ému,

c’est la puissance sonore contenue dans une image muette enregistrée

dans les années 1940 et que des musiciens, quarante ans après,

essaient de matérialiser. Se posent alors des problèmes de

vitesse, puisque la pianiste s’aperçoit qu’il est impossible

de jouer le morceau aussi vite qu’elle l’entend à l’image,

même si celle-ci est muette. Un autre moment fort, c’est quand

les mains de Bartok n’apparaissent plus à l’écran, et c’est

alors la position du corps qui dicte le son. Au-delà des seules

mains sur le clavier, aisément retranscriptibles pour les

pianistes, il leur faut à un moment retrouver la partition

à partir d’un seul mouvement d’épaules, d’un regard, d’une

position du cou ou des yeux. Et je trouve qu’il y a une très

forte poésie dans ce film à cause de ça.

Cette force-là du son contenue dans l’image muette, on la

retrouve également dans The Garden path, le film que

Mary Beth Reed a consacré à Stan Brakhage en 2001. Les films

sur Bartok et sur Brakhage sont des films dont le son est

contenu dans l’image et qui n’ont pas besoin de matérialisation

sonore immédiate : l’imaginaire peut le faire et, dans

le cas de Bartok, deux musiciens se chargent de le faire pour

nous.

|