|

|

|

|

Objectif Cinéma :

Peut-on creuser cette idée

de « son contenu dans l’image » ? Pourquoi,

selon toi, le mutisme du cinéma muet n’est-il qu’« apparent » ?

Laurent Ghnassia : Dans

l’ensemble du cinéma muet, je crois qu’il existait tout de

même un son mental. L’image produisait en soi le sens sonore.

Et ce phénomène s’est atténué avec l’apparition des moyens

d’enregistrement du son : le son a fixé l’imagination,

il l’a canalisée vers un endroit précis.

A un moment, dans cette programmation, j’ai réfléchi à partir

de documentaires sonores, avec uniquement des sons dans une

salle noire, qui auraient initié un processus complètement

inverse où le son produit des images mentales. J’avais trouvé

une pièce sonore de deux artistes sur un musicien. Ca n’avait

rien à voir avec un travail radio, c’était un objet qui engendrait

l’apparition d’une image mentale, et aussi d’une troisième

dimension spatiale qui n’existe pas dans le cinéma. Car cette

pièce est spatialisée. On ne peut guère la comparer au cinéma

ou à la radio, dont le dispositif stéréophonique est plaqué,

à deux dimensions uniquement. Là, on est sur 4, 8 ou 16 pistes,

qui se matérialisent chacune dans un endroit de l’espace.

C’est aussi ça, la puissance du son.

Objectif Cinéma : Tu

parles du pouvoir d’évocation de l’image. Moi, j’ai plutôt

été frappé par le pouvoir d’évocation du son. A la fin de

Viola sonata, Dimitri Chostakovitch (1981) d’Alexandre

Sokourov, on entend Chostakovitch au téléphone, il chantonne

sa sonate : « Tadatadatadada ». Et ensuite

seulement, on entend ces quelques mesures effectivement jouées

par un orchestre. A ce moment, j’ai eu l’impression que toute

la musique symphonique, tout ce déploiement instrumental était

déjà contenu en puissance dans la seule voix de Chostakovitch

qui grésillait quelques secondes auparavant.

Au début du film, Sokourov retrace le début de la carrière

de Chostakovitch, quand il improvisait au piano pour accompagner

des séances de cinéma muet. Chostakovitch commente. « Ce

travail d’illustration mécanique des passions humaines m’a

tellement fatigué. Par la suite, je me suis promis de faire

de la musique vraiment et de m’y consacrer totalement ».

Pour Chostakovitch, la musique doit donc prendre son autonomie,

elle ne peut pas rester dans un rapport de seule illustration

par rapport à l’image. Toi, dans ta programmation, tu remets

également en question ce rapport et tu proposes au contraire

des films qui viennent illustrer la question du son et de

la musique, qui parlent de musiciens : Chostakovitch,

les Rolling Stones, Kevin Coyne, Daniel Johnston...

| |

|

|

|

Laurent Ghnassia :

Je ne suis pas tout à fait d’accord.

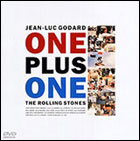

Dans One plus one (1968), Jean-Luc Godard s’intéresse

effectivement aux Stones, à des musiciens. Dans The Garden

path, Mary Beth Reed parle également d’un musicien, Brakhage,

qui pour moi est un musicien de l’image. Par contre, le film

de Sokourov ne peut pas se réduire à la mise en scène de l’œuvre

d’un musicien. Ce qui m’intéresse fondamentalement dans ce

film, c’est plutôt la bande son imposée : la dernière

sonate de Chostakovitch, sur laquelle est plaquée, racontée

une histoire en images, avec une emphase dramaturgique de

la musique grâce à ces images. Ainsi la silhouette de Leonard

Bernstein, lorsqu’il dirige, semble animée, presque comme

une marionnette, par cette sonate. A l’inverse, Evgueny Mravinsky

dégage une telle autorité qu’on a l’impression qu’il maîtrise

la musique, qu’il la génère, et à ce moment-là l’image reprend

le pas sur le son.

Dans un passage du film qui m’a beaucoup marqué, on voit une

femme haranguer les foules en disant que le peuple soviétique

vaincra l’Allemagne, et que tout le monde doit se mobiliser.

A ce moment-là, il y a une puissance du son qui est corroborée,

amplifiée par les propos de la personne que l’on voit à l’écran.

Et aussi par le côté saccadé du montage. Au-delà du récit

de la vie de Chostakovitch, qui est un peu le fil rouge, ce

film raconte surtout une partie de l’histoire de l’URSS. Dans

cette narration, la base principale est la musique, et les

images racontent cette histoire en naviguant au gré de la

dramaturgie de la sonate.

|