" Si Max Ophuls est l'un des plus grands cinéastes

qui soient, si ses films peuvent inspirer une telle pluralité

de lectures, c'est d'abord parce qu'ils mettent en œuvre

ce dialogue ininterrompu avec la mort qui est au cœur

du cinéma. " Noël Herpe.

D'emblée, l'œil analytique

s'ouvre en éventail, et tend vers une " pluralité

de lectures ". D'emblée surtout, la richesse

infinie de l'œuvre est mise en exergue, comme le dépliement

d'une exégèse qui porte sur " une

figure fascinante et encombrante ", selon l'expression

juste de Noël Herpe. Max Ophuls (son œuvre, son

statut) fait désordre : 1895 ne le récuse

jamais, et s'efforce au contraire de clarifier ce qui parut

aux yeux de la critique comme un art impur, dans sa " négation

explicite des limites de l'espace-temps ". Une

œuvre incomprise que la revue restitue ici, de " plans

d'ensemble " en " plans rapprochés ",

en 455 pages. Une somme d'articles et travaux pour désherber

l'invisibilité née autour de l'œuvre.

Dans le premier plan d'ensemble

sur la poétique de Max Ophuls, Barthélémy

Amengual apporte un premier indice précisant le malaise

général autour de l'œuvre. Ce qui indique

déjà la volonté de tabula rasa qui

anime secrètement ce numéro de 1895 :

" Synthèse, équilibre et entre-deux :

cette absence de lieu, le mouvement constant d'un extrême

à l'autre, de l'image et de l'imagination, sont également

caractéristiques de l'état de flottement esthétique

auquel Ophuls s'abandonne et qu'il fera sien à l'écran. "

Flottement artistique : incompréhension critique

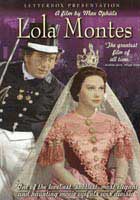

et publique. Ce public au cours de l'année 1954 (le

scandale Lola Montés) qui fut, comme la critique,

intransigeant. De cette année-là ont fleuri

une kyrielle de malentendus qui ont rangé Ophuls

l'inclassable en cinéaste baroque.

|

|

|

|

Baroque : un épithète

maudit que lui-même récusait, et dont Barthélémy

Amengual réinvestit le sens premier, en définissant

le baroque " par sa quête du mouvement,

plus ou moins exaspérée ; son amour du

masque et de l'apparence ". Art du trompe-l'œil

et du mirage : il est donc certain qu'Ophuls " chérissait

les miroirs, persuadé que la réalité

est moins belle que son reflet. " Selon Amengual,

le pessimisme profond du cinéaste, en premier lieu,

scande sans doute le baroquisme du cinéaste. Une

œuvre qui alterne autant " pessimisme averti "

(selon l'expression de Claude Beylie) et exubérance

désenchanté naît baroque, dans

la jonction de deux courants baroques ; le premier

étant " inquiétant, angoissant,

funèbre " quand le second fut " clair,

léger, lumineux, festif ". Réminiscence

des visions de ses films : le plaisir gît ici

(la quête de Madame de… ne s'épuise-t-elle

pas dans son " pessimisme averti " ?)

et là (quiétude et gravité des valses

dans le même film), dans l'écartèlement

des courants, le délitement des formes. Un même

plaisir qui se dilate dans la mise à plat analytique.

On revient à une infrastructure du Plaisir

(du cinéaste, du spectateur), né du " romantisme

sobre " (Noël Herpe) d'une Vienne fin de

siècle, qui était " un état

d'esprit, une forme de sensibilité " (Amengual).

Pourquoi " filmer comme on se souvient " ?

Simplement parce que sa Vienne heureuse s'éloigne

et se meure. La poétique d'Ophuls, si elle souhaite

" édifier des obstacles et aussitôt

les abolir " (Amengual), ne s'attache qu'à

préparer la mort, telle une cathédrale qui

ornerait un passé perdu et ressuscité.