| |

|

|

|

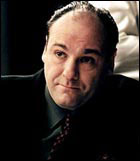

Avec le temps comme seule

arme, Chase a pu créer un personnage de gangster qui échappe

aux stéréotypes monolithiques du type : le teigneux (les rôles

tenus par Joe Pesci), le « beauf » parvenu (le Scarface

de Stone) ou le Prince noir flamboyant (Pacino encore, mais

dans Le Parrain). Tony Soprano, lui, dévoile au moins

un aspect de sa complexe personnalité par scène : il est la

somme de ses glorieux aînés mais vaut bien plus qu’eux tous

réunis. Il est à la fois fils et père, paternel et materné

(par sa psy qui « voit l’enfant qui est en lui »),

mari et amant, manipulateur et manipulé, raciste et victime

du racisme, toujours en bande mais définitivement seul. Tour

à tour effrayant (dans ses accès de violence rageuse), pathétique

(dans sa dépression) ou réellement émouvant, l’acteur principal,

James Gandolfini - comme le reste du casting - réussit le

tour de force de toujours rester en équilibre sur la crête

qui sépare le versant dramatique du registre purement comique.

Mais, ici, le rire n’est pas libérateur, l’humour des scénaristes

est parfaitement noir. Le comique ne vient pas contrebalancer

une vision trop pessimiste; au contraire, le grotesque -

des corps, des fringues, de l’inculture crasse de tout ce

petit monde - renforce le caractère troublant et inquiétant

de la série.

Il faut dire que le rapport qu’a Chase avec ses personnages

est pour le moins ambivalent. À ce propos, James Gandolfini

parle de “self-loathing”, c’est-à-dire, littéralement, de

“mépris de soi”. Il explique: « I think he (David Chase)

can write it, I can play it, and Tony has it. » La beauté

et la vérité des personnages réside dans le rapport problématique

et souvent douloureux qu’ils ont avec leur identité communautaire

(et ses clichés dont ils sont les prisonniers semi-consentants),

c’est-à-dire avec la famille (ou la Famille): l’appartenance

à la communauté Italo-américaine les réconforte mais les isole

aussi du reste du monde. Comment faire pour qu’elle vous protège

sans vous étouffer? C’est la question que chacun se pose,

de Janice, la soeur de Tony (partie dans les années 70 en

Californie sous le nom (Indien ?!?) de Parvarti puis sagement

revenue dans le cocon du New-Jersey), à Meadow, la fille de

Tony, qui passe d’un petit ami Afro-Américain et Juif intello

(= l’Autre avec un grand A) à une histoire d’amour (finalement

sanglante) avec Jackie, son ami d’enfance, quasimment un cousin.

Cette question de l’individu dans ou hors de la communauté

d’origine (et surtout de ses codes de conduite) se pose sans

cesse dans Les Sopranos, et si elle est d’actualité

en France, où se produit un phénomène de repli des diverses

communautés sur elles-mêmes, elle est rien de moins que subversive

dans un pays aussi structurellement communautariste que les

Etats-Unis. « You’re born to this shit... You are what

you are. », crache le parrain dépressif à sa psy, pas

tant pour la persuader elle que pour s’en convaincre lui-même

et chasser le doute de son esprit.

|

|

|

|

Si Les Sopranos fascinent

tant, c’est que, à bien des égards, c’est une œuvre vertigineuse.

Vertigineuse d’abord à cause des effets de mise en abîme qui

ponctuent les différents épisodes (Tony regardant le Scarface

de Hawks en DVD, Silvio singeant Pacino dans Le Parrain,

ou, plus subtil, Michael Imperioli - Christopher Moltisanti

à l’écran - tirant dans le pied d’un jeune pizzaiollo, rejouant

ainsi à l’envers la scène des Affranchis dans laquelle

Joe Pesci lui tirait dans le pied) et qui nous poussent à

imaginer que tous ces personnages sont des personnes qui vivent

dans le même monde que nous, maintenant .

Surtout, par un étrange phénomène de contamination, l’angoisse

existentielle de Tony se transmet lentement mais sûrement

à tous ceux qui l’entourent, de Pussy, personnage littéralement

rongé par le remords et le poids de sa trahison, à Davey,

le petit commerçant qui s’est endetté auprès des mafieux,

en passant par Makazian, l’inspecteur corrompu, et Christopher,

le gangster qui se brûle les ailes à Hollywood. Dans une très

belle scène, Tony et Christopher, deux grands dépressifs,

parlent du suicide comme d’une chose réservée aux losers et

font semblant d’en rire pour mieux cacher cette souffrance

indigne de vrais hommes.

Si ces caïds du New Jersey nous touchent, c’est qu’ils sont

bien plus proches de nous que tous les personnages plats et

figés qui peuplent l’essentiel du cinéma américain (même indépendant).

Comme Dorothy Vallens dans Blue Velvet, seuls des évènements

électrochocs empêchent Tony Soprano de sombrer dans une dépression

totale. Dans l’épisode intitulé Isabella (saison 1), alors

qu’il semble toucher le fond (avec les Tindersticks comme

bande-son!), le parrain retrouve un féroce appétit de vivre

en échappant in extremis à une tentative de meurtre... et

en tuant l’un des deux tueurs à gage. Comme nous tous, Tony

Soprano pourrait dire « vivre me tue » ; mais contrairement

à nous, il pourrait ajouter, tout en tirant d’hypnotiques

volutes de son cigare et en affichant un sourire carnassier,

que tuer le maintient en vie.

|

|

|

|