Voilà le cœur du problème, car ce regard

mit des années à se mettre en place, tandis que son objet

ne cessait de muer. La durée de vie des phénomènes « tendance »

à Tokyo se mesure au chronomètre, et les otakus ont depuis

laissé leur place aux « freetas » (free time arbeito

/ les boulots à temps partiel ), ainsi qu'à une génération

se consacrant au volontariat dans des ONG.

Vint s'ajouter par la suite, mon malaise

à la lecture de certaines critiques de films contemporains

du Japon, des Cahiers a Libé, des Inrocks à Technikart,

qui voyaient des clans et des cultes d'otakus partout dans

la société nippone. Cette paresse ethno-sociologique, ces

lieux communs, durent depuis bientôt dix ans, depuis la

« renaissance » de l'industrie cinématographique

de ce pays.

J'eus récemment l'occasion de discuter

d'Otaku: dix ans après, avec Beineix lors de son

passage à Tokyo pour la promo de Mortel Transfert.

Beineix, comme Carax, continue de bénéficier d'un engouement

du public japonais qui ne se dément pas; au dernier festival

du film français de Yokohama en juin 2001, le premier film

a afficher complet fut Mortel... Il reste lucide,

serein, tout a travaillant à faire le deuil de son succès

en France.Mais avant même de nous parler, je pus constater,

qu'à l'image de son Otaku, l'imaginaire japonais

tourne selon lui largement autour au sexe. A la fin d'une

projection de son dernier film à l'Institut Franco-Japonais

de Tokyo, Beineix monta sur scène pour répondre à quelques

questions; une jeune « actrice » Japonaise se

risqua à quelques mots en français, puis en japonais, avant

de terminer en anglais pour lui dire qu'elle voulait jouer

dans ses films. Beineix lui demanda si elle connaissait

bien ses films, si elle mesurait bien la part charnelle

des rôles qu'il offre aux comédiennes. La jeune femme dans

la salle affirma que cela allait de soi. Le réalisateur,

tout sourire, de lui répondre que la discussion pouvait

s'ouvrir.

|

|

|

|

Plus tard dans la soirée, je lui faisais

part de mon « hostilité » face à Otaku,

bien que je garde de bons souvenirs de Diva (que

Beineix qualifiait de film otaku avant l'heure) et de La

Lune dans le Caniveau. J'ai souvent souligné par le

passé, la part malsaine de cette réalisation, à quel point

le montage etait tendancieux, la sélection des témoins interrogés

convenue et condamnable. Un peu comme si la chaîne NHK venait

faire un portrait de la jeunesse en France à partir des

émissions « jeunes » de M6 (dont les vieux soaps

« école de stylisme » sont importés au Japon...).

Beineix me demanda si j'avais vu la version 52 minutes ou

celle de 3 heures, que je ne connais pas. Notre conversation

fut interrompue par l'arrivée inattendue des sœurs Kanoshima,

des sœurs starlettes de la télé et de la pub, venues se

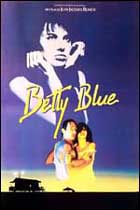

faire photographier avec le real de Betty Blue. Celles-ci

se rendent à toutes les réceptions, dans l'espoir de décrocher

un rôle dans une production internationale; Brett Sadler,

coincé entre les plastiques revues et corrigées des sœurs

Canon (ce sont leurs nouveaux décolletés qui les lancèrent,

cet imaginaire dont parle Beineix) pensait pouvoir faire

quelque chose pour elles lors de Rush Hour 3...