|

|

|

|

|

Et si l’image de préméditation

se trompait ? Si elle dévoilait à notre insu

? Au bout d’une heure, un second film est mis à nu

: le film mental qui va permettre à John Anderton,

l’espace d’un cillement, d’anticiper l’image le montrant comme

un assassin. Au-delà de la lutte du soldat contre l’empire

(dont il provient), lutte d’un homme en quête de rédemption

(son fils a disparu) que l’on découvre sur un écran

" coupable " d’homicide, Minority report

reste le récit d’une solitude. Si dans A.I. (Artificial

intelligence), dernier film de Spielberg, le petit robot

apprend à évoluer parmi les vivants, John apprend

à vivre avec les morts. Il est question ici d’un émouvant

vacillement et de faiblesses humaines ; il est question de

la froideur d’un cœur tangible, ce qui fonde notre rapport

même aux images, aux fictions intérieures qui

le régit. Comment l’image mentale (le deuil du fils)

préexiste par le manque et comment le manque pénètre

dans l’image visuelle résument clairement la plus émouvante

et théorique des scènes du film : en faisant

du home-cinéma high-tech de John, une projection

mentale du souvenir (comme une plage mentale stockée

en mémoire), Spielberg montre simplement le passage,

l’incarnation du manque, d’une image mentale à son

rendu visuel. Devant le flou-bougé de l’image, rendu

photographique de cet " instant décisif ",

John est en proie à une impuissance généralisée

(gestuelle, affective), qui masque ses émotions tout

en secrétant un manque en lui. Cet insondable manque

est le cœur secret de Minority report : avant que l’on

ne voie son fils, l’enfant incarne l’image manquante. Spielberg

rejoint ainsi la réflexion sur l’image manquante de

De Palma comme point mort, qui sera conditionnée par

la quête d’une preuve par l’image, lorsque John découvre

la photographie de son fils. Un leurre ou une manipulation

de l’image qui bouclent habilement la similitude avec le cinéaste

du (faux) montage.

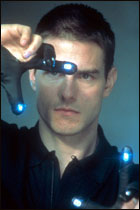

Quelque chose de tristement

onaniste transparaissait déjà des premiers plans

: gymnastique technique et utilisation manuelle des écrans,

revêtement de gants fétichistes, pyrotechnie

rassurante et érotisée pour une chorégraphie

déshumanisée. Ces gants, avec deux doigts lumineux

qui chacun formatent le cadre, dessinent de splendides courbes

(l’image inutile que l’on jette de côté) ; or,

leur fonction redouble d’importance, par le biais des écrans,

en faisant un lien, tel un rayon invisible, entre les fantaisies

high-tech (le palpable) et une vision du monde déshumanisé

(l’intouchable). Ce qui touche dans Minority report

renvoie à tout ce qui est de l’ordre de l’exsangue.

Ce qui advient de la nouvelle utilisation du corps-manga de

Tom Cruise vivant dans le passé que l’on projette dans

la ville futuriste. Ce qui forme la substance d’une esthétique

aseptisée du chaos, société abstraite

et hors-champ : les trajectoires urbaines d’un corps somnambule

sans cesse en survie. Regard évidé (il va perdre

la vue) puis décharné (chez Philip K. Dick,

le trafic d’œil est roi) : John est un héros désincarné.

Minority report excelle à montrer la naissance

à rebours d’un surhomme démuni et impuissant,

qui se traduit jusque dans son utilisation des écrans

: langueur et vélocité, fléchage et segmentation

de l’espace qui alternent tout en composant un mouvement vif

et langoureux qui dilate l’espace-temps, dépasse l’arsenal

technique jusqu’à la perte de sens. Ce qui est en jeu

ne se mesure plus : passage de l’automate à

l’humain, du froid au chaud (A.I), déshumanisation

finale de l’homme et de la machine. Le monde/chaos s’y réduit

à cela : une chute des murs d’images qui ouvre sur

une vraie expérience de l’intime.

|

|

Titre : Minority

Report

Réalisateur :

Steven Spielberg

Acteur : Tom Cruise,

Colin Farell, Samantha Morton et Max Von Sydow

Scénario : Scott

Franck et Jon Cohen

Basé sur la nouvelle

de : Philip K. Dick

Directeur de la photographie

: Janusz Kaminski

Chef monteur : Michael

Kahn

Chef décorateur

: Alex McDowell

Chef costumière

: Deborah L. Scott

Superviseur des effets visuels

: Scott Farrar

Musique : John Williams

Production : Twentieth

Century Fox, Dreamworks Pictures.

Produit par : Gerald

R. Molen, Bonnie Curtis, Walter F. Parkes, Jan

De Bont

Sortie France :

2 octobre 2002

Durée : 2h25

|

|

|