SYNOPSIS :

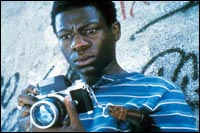

Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro

dans les années soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop

fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez malin pour ne pas

se contenter d'un travail sous payé. Il grandit dans un environnement

violent, mais tente de voir la réalité autrement, avec l'oeil

d'un artiste. Il rêve de devenir photographe professionnel.

Petit Dé, un enfant de onze ans, emménage dans la Cité. Il souhaite

pour sa part devenir le plus grand criminel de Rio et commence

son apprentissage en rendant de menus services à la pègre locale.

Il admire Tignasse et son gang, qui arraisonnent les camions

et cambriolent à tout va. Tignasse donne à Petit Dé l'occasion

de commettre un meurtre, le premier d'une longue série... |

|

....................................................................

|

|

GANGS

OF RIO

| |

|

|

|

Énorme

succès au Brésil, grosse sensation au dernier festival

de Cannes, La cité de Dieu est un film ambitieux, et

très impressionnant. Adapté d’un livre de Paulo Lins (et d’une

histoire vécue, ce qui lui a valu d’être conseiller sur le

film), c’est une fresque se déroulant sur trois époques, soit

une quinzaine d’années, qui raconte la vie et la trajectoire

de jeunes gens dans l’un des quartiers les plus chauds et

les plus violents de Rio de Janeiro, Cidade de Deus. La part

belle est faite à la violence dans un récit plein de bruit

et de fureur qui s’attache à montrer comment s’édifie un gang

de gamins des rues vivant du trafic de drogue et la lutte

des gangs entre eux.

La cité de Dieu nous invite à un véritable torrent

narratif, doublé d’un tourbillon visuel, étourdissant, saoulant

par moments, explosif, frénétique, parfaitement maîtrisé,

dans lequel on se laisse entraîner sans résistance et qui

fait passer très vite les deux heures quinze que dure le film.

Certes, d’aucuns s’agaceront de quelques tics de mise en scène : musique

omniprésente, lumière léchée d’un Brésil publicitaire etc,

donnant l’impression par moments de voir un clip géant façon

MTV, mais il y a aussi une inventivité et une vitalité extraordinaire

dans la mise en scène de Meirelles (aussi bien le cadrage,

le scénario, le jeu d’acteur, le montage etc), cette vitalité

qui est celle-là même des gamins des favelas et qu’avec Pasolini

on pourrait qualifier de « désespérée ». On sent

aussi manifestement une joie intense de filmer, de faire du

cinéma, qu’on comprend d’autant plus quand on sait que la

plupart des (jeunes) acteurs sont des non-professionnels,

venant eux-mêmes des favelas de Rio. De fait La cité de

dieu, de ce point de vue rappelant parfois Trafic

de Soderbergh, témoigne de cette tension entre le réalisme,

voire l’hyper réalisme, de l’approche du sujet (tournage dans

les lieux réels, acteurs non professionnels etc.) et la stylisation

parfois extrême du traitement formel et narratif, peu avare

de procédés : cadrages élaborés, lumière, montage polymorphe,

arrêts sur image, retours en arrière, alternance de points

de vue, voix off. Après tout, Meirelles aurait pu opter pour

la voie du « tout documentaire » et tourner avec

une pellicule granuleuse genre 16 mm. Mais Cidade de deus

est animé d’une ambition spectaculaire claire et nette, à

la façon d’un grand film d’action américain, comme si d’une

certaine façon il y avait une façon de rendre hommage, de

conférer toute sa dignité et son prestige cinématographique

à des évènements et à des personnages bien réels, morts pour

la plupart, de les doter de l’aura mythologique du cinéma.

Mais surtout c’est cette constante dynamique et fluidité du

récit qui impressionne, celle que Meirelles a réussi à impulser

au film malgré la ramification complexe de l’intrigue, adaptée

d’un livre particulièrement foisonnant. Par moments, le film,

par l’emballement frénétique du récit et sa flambée de violence

finale, fait penser aux meilleurs Scorsese, particulièrement

Les Affranchis. Cette comparaison n’est pas fortuite :

Cidade de deus raconte une histoire très similaire

à Gangs of New York, le dernier Scorsese. Les deux

œuvres montrent le mécanisme d’édification et de maintien

des gangs dans les zones urbaines anomiques et le caractère

fondateur de la violence dans les villes. Mais l’élève a dépassé

le maître et Meirelles réussit là ou Scorsese a échoué :

la fluidité, le rythme, la spontanéité, l’énergie, la simplicité,

alors que chez Scorsese tout paraît empesé et plombé.

|