| |

|

|

|

Telle n'est pas la démarche de Claire

Simon avec Mimi. La documentaliste rejette toute

dimension événementielle. Le tournage ne correspond pas

à un moment particulier de la vie de son héroïne, ce n'est

que l'instant choisi par la réalisatrice pour faire une

sorte de bilan de l'existence de cette dernière. Claire

Simon nie l'extraordinaire pour se consacrer au banal, à

la vie d'une femme dont l'existence n’est pas véritablement

hors du commun. Le père de Mimi Chiola est mort d'une occlusion

intestinale pendant la Seconde guerre mondiale. Il avait

été blessé quelques jours auparavant par une mine alors

qu'il cueillait des citrons dans un jardin à l'accès gardé

par des soldats allemands. Le chef de famille n'arrivait

plus à subvenir aux besoins alimentaires de sa famille.

Il apportait parfois des rats à sa femme et à ses deux enfants,

en les leur présentant comme des cochons d'Inde achetés

sur le marché noir. Mais au fil des mois les rats ne suffisaient

plus. Les citrons gorgés du soleil niçois en paraissaient

d'autant plus alléchants.

Blessé par des éclats, il est resté plusieurs semaines dans

son lit, en convalescence. Un jour, une voisine croyant

bien faire lui proposa un morceau de pain. Le père de Mimi

avait faim, mangea le pain et en mourut. L'histoire est

tragique, mais n'a malheureusement rien d'extraordinaire.

Durant la Seconde guerre mondiale, les drames humains de

ce type, et des bien plus affreux, ont été nombreux. S'il

fallait faire le portrait de tous ceux qui ont perdu leur

père pendant cette sombre période, les cinémathèques déborderaient

de toutes parts.

|

|

|

|

Autre élément majeur de la vie de

Mimi : son lesbianisme. Claire Simon retrace le parcours

amoureux de son héroïne, de ses premiers émois à ses plus

récentes flammes. Mimi raconte différentes anecdotes sentimentales,

de ses fantasmes d'enfant à ses passions d'adulte, de ses

liaisons successives avec une cousine joueuse de tennis,

une collègue de travail aux formes généreuses, ou une inconnue

rencontrée en pleine rue et quittée sans un mot sur le quai

d'une gare. Mais là aussi, cet attrait pour les femmes n'a

rien d'exceptionnel. Si l'on devait réaliser un documentaire

sur chacune des lesbiennes de France et de Navarre, les

critiques de cinéma décéderaient tous d'hyperactivité.

Claire Simon fait de cette banalité le centre de son récit.

Elle préfère filmer une personne sortie de la masse qu'une

célébrité, espérant faire jaillir de son documentaire un

concentré d'humanité et une certaine forme d'universalité.

Il est vrai que les joies et les peines ressenties par Mimi

et évoquées dans son portrait filmé ne sont pas très éloignées

de celles qu'un spectateur lambda connaît lui-même. Le phénomène

de transfert est alors censé fonctionner à plein. Mais comme

dans son premier film 800 km de distance romance,

où la réalisatrice mettait en scène la relation amoureuse

qu'entretenait son adolescente de fille avec un garçon habitant

loin du domicile parisien familial, Claire Simon échoue

dans son entreprise faute de véritable sujet.

| |

|

|

|

Mimi possède des qualités

cinématographiques indéniables. Les mouvements panoramiques

partant de l'héroïne pour se fixer sur le décor avec Mimi

continuant en fond sonore de raconter sa vie sont remarquables.

Même s'ils deviennent à la longue quelque peu systématiques.

Replacer dans les lieux où ils se sont produits les événements

qui ont marqué la vie de Mimi ou bien les transposer dans

des endroits différents pour en faire resurgir certains

aspects est une idée intéressante. En effet, cela permet

de parler du fonctionnement de la mémoire sans entrer dans

une réflexion intellectualisante.

La mise en situation des bouts d'existence de Mimi, le long

d'une voie ferrée ou au bord d'une rivière, montre combien

les souvenirs fonctionnent à partir de lieux, d'ambiance,

de sons et de parfums. Et le simple fait de se trouver à

l'endroit exact où l'on se tenait quelques dizaines d'années

auparavant et d'y ressentir des sensations analogues détient

une force d'évocation impressionnante. Et presque inquiétante,

car elle indique que l'eau a beau passer sous les ponts,

les souvenirs sédimentent et s'accrochent en profondeur

pour mieux réapparaître à la moindre période de sécheresse

affective.

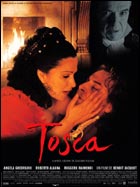

D'autres dispositifs mis en place par Claire Simon sont

moins heureux. L'utilisation de la musique comme élément

du récit est ainsi particulièrement ratée. Passer Tosca

en surimpression sonore d'un long et ennuyeux travelling

le long d'une rocade niçoise ressemble plus à du remplissage

qu'à l'expression d'une idée précise. De même, les apparitions

épisodiques de deux musiciens, Mohammed Mokhtari au violon

et Diego Origlia à la guitare, sont extrêmement artificielles.

Supposées souligner la culture méditerranéenne de Nice,

ces interventions musicales sont à chaque fois hors sujet.