SYNOPSIS :

Vingt-quatre ans après la disparition

de sa fille dans des circonstances encore inexpliquées,

Aï, aujourd’hui âgée, apprend que celle-ci

a sans doute été retrouvée par la police.

Pourtant le doute subsiste : la jeune femme, amnésique,

est-elle réellement Masako ? |

|

....................................................................

|

|

POINT DE VUE

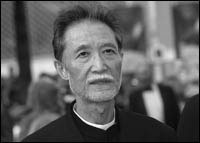

Pour Kiju Yoshida

qui, après bon nombre de ses compagnons de la Nouvelle

Vague française aux Cahiers du Cinéma

(Truffaut en tête après l’héritage de

Doniol-Valcroze), a débuté sa carrière

en critiquant pied à pied les films de la génération

qui l’avait précédée, l’écriture

cinématographique n’atteint littéralement la

grâce qu’avec une immersion entière de l’auteur

dans son œuvre, contre les films de commande, contre le conformisme

qui devait, dans les années 60, prendre possession

des grands studios japonais, dont la Sochiku de Shiro Kido.

Ce n’est pas un hasard si en 1969 Kiju Yoshida consacrait

un film au révolutionnaire Sakae Osugi (1),

dont la tragédie personnelle faisait écho à

la fois au tremblement de terre du Kantô qui ravagea

le pays en 1923, et à la répression dans le

sang des principaux mouvements syndicaux ou anarchistes japonais.

|

|

|

|

Les grandes étapes

qui jalonnent la transformation de la société

japonaise se lisent ainsi à l’orée de combats

individuels. De la même manière que l’engagement

de Sakae Osugi allait être repris par ses anciens compagnons

d’armes, les ombres qui parcourent Femmes en Miroir,

les souvenirs des victimes de la bombe et de leur souffrance

impossible à représenter, se superposent à

ceux de la jeune femme, disparue après avoir donné

naissance à une petite fille, puis réapparue

avec le nouveau siècle.

Dans le visage féminin fractionné par le miroir

brisé, l’image cassée de Masako - Yohiko Tanaka

- impuissante à retrouver son identité dans

le visage de la mère, presque entièrement dissimulée

par l’ombrelle qui la protège du soleil de Tokyo, l’image

ne permet souvent qu’une tentative d’interprétation

de la part du spectateur, à la manière du symbole.

Le personnage de Masako, à la fois mère et fille,

et qui, pense-t-on, permet d’assurer symboliquement la transition

entre la génération qui a souffert des bombardements

et de la " pluie noire " et celle qui

n’a jamais connu ni guerre ni privation, n’apporte pas l’équilibre

espéré. Bien au contraire, le retour inespéré

rend patentes de trop nombreuses interrogations, et les maigres

indices que celui-ci donne de la véritable identité

de la femme présentée comme la fille d’Aï

ne permettent d’établir aucune certitude, si ce n’est

ce lien avec la ville d’Hiroshima.

|