| |

|

|

|

Nogreh est le personnage principal du film

mais c’est un trio qui se trouve réellement au cœur du film.

Chacun a un rôle bien précis sans pour autant tomber dans

la caricature. Le père, un vieillard fatigué très pieux incarne

l’Islam traditionnel. La belle-fille qui attend inlassablement

son mari camionneur et tente de faire vivre son bébé affamé

incarne toute la misère qui s’est abattue sur le pays. Nogreh,

elle, incarne l’espoir d’un changement futur.

Tour à tour chassée par des réfugiés pakistanais, la famille

de Nogreh n’a plus de toit. Le père fuyant les « blasphèmes »

qui surgissent partout dans la ville de Kaboul, décide d’emmener

ses filles à Kandahar et les entraîne dans une traversée du

désert apocalyptique et vaine.

Le temps, comme la chaleur du désert, se fait de plus en plus

pesant, de plus en plus lourd. Il attaque les personnages

dont la déchéance et l’agonie physique et morale se fait de

plus en plus forte, jusqu’à la fin avec le poème de Garcia

Lorca qui donne son titre et la touche finale au film :

« A cinq heures de l’après midi (…) tout le reste

était mort. » La situation historique tragique aura

eu raison des personnages.

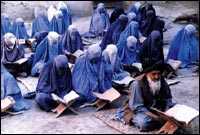

L’Afghanistan marqué du sceau du fanatisme

religieux

|

|

|

|

Ce troisième long métrage de Samira Makhmalbaf

est sans doute son film le plus pessimiste mais aussi celui

qui pousse aussi loin le mariage entre fiction et documentaire.

Loin des clichés médiatiques, la cinéaste dresse un état des

lieux terrifiant de l’après régime Taliban, laissant percevoir

à quel point les esprits portent toujours les profonds stigmates

du fanatisme religieux qui a marqué le pays au fer rouge.

Elle démontre ainsi que la démocratie est un processus lent

qu’une action militaire ne peut amener du jour au lendemain.

Une réflexion qui fait écho à l’actualité du moment avec le

conflit américain en Irak.

Les critiques ont souvent reproché à Samira Makhmalbaf et

à son père d’esthétiser à outrance leurs films. Au contraire,

ici, ce choix visuel donne du sens à la construction narrative.

Il fait partie d’un des procédés utilisés par la réalisatrice

pour précisément échapper à la démonstration complaisante.

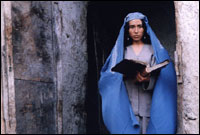

Il en va de même pour les enchaînements de scènes visuellement

très efficaces, chargés d’un bleu vif ou construits en formes

noires et blanches, ainsi que des décors (palais en ruine,

épave d’avion) qui traduisent la désorientation de la famille

et plus largement de la population.

| |

|

|

|

Une propension à l’emphase qui n’était pas

présente dans ces précédents longs métrages mais qui démontre

toute l’urgence d’un questionnement au cœur du film, à savoir

est-ce que ce pays profondément marqué par l’islamisme fanatique

parviendra à trouver une alternative entre le modèle occidental

et les tabous propres à la culture islamique. Au-delà, cet

essai poétique réveille surtout la douloureuse problématique

du devenir de l’Afghanistan après la chute du régime Taliban.

|

|

Titre :

A cinq heures de l’après midi

Réalisateur :

Samira Makhmalbaf

Scénariste :

Samira Makhmalbaf, Mohsen Makhmalbaf

Acteurs : Agheleh Rezaie,

Abdolgani Yousefrazi, Razi Mohebi, Marzieh Amiri

Image : Ebrahim

Ghafori

Montage : Mohsen

Makhmalbaf

Son : Behroz Shahamat

Musique : Mohamad Reza

Darvishi

Producteur : Mohsen

Makhmalbaf

Producteur exécutif :

Syamak Alagheband

Distribution :

Bac Films

Date de sortie :

20 Août 2003

Durée : 1h 46

Année : 2002

Pays : Iran

|

|

|