SYNOPSIS :

Après la chute du régime des talibans en Afghanistan, la vie

reprend son cours dans un pays dévasté par la guerre, entre

l’espérance nouvelle pour les femmes, encore soumises au tchadri

qui accompagne leur accès à l’enseignement, et la persistance

des entraves traditionnelles entourant le noyau familial. Une

femme décide de devenir présidente de la République… |

|

....................................................................

|

POINT DE VUE

| |

|

|

|

Samira Makhmalbaf, jeune cinéaste iranienne

– virtuose - de 23 ans a, pour son troisième long métrage

- après La Pomme en 1998 et Le Tableau noir prix

du jury au festival de Cannes en 2000 -, installé sa caméra

dans le Kaboul de l’après régime des talibans. A cinq heures

de l'après-midi s'inscrit dans la continuité de son court

métrage réalisé pour le projet collectif 11’09’01.

Son dernier film est une manière de répondre aux « fausses

informations propagées par le tourbillon frénétique de la

politique et des médias » et renvoie aussi à l’œuvre

réalisée par son père : Kandahar. Elle montre

ainsi les tourments d’un Afghanistan débarrassé des talibans,

écartelé entre la persistance de l’influence des traditions

et son aspiration à la liberté. La cinéaste sous-tend son

propos par une mise en scène construite autour de symboles,

contrebalancés par des moments d'humour fugitifs qui laissent

paraître une sensibilité authentique pour l’humain. Les acteurs,

s’ils sont non professionnels, n’en sont pas moins remarquables,

notamment la performance saisissante de Noqreh (Agheleh Rezaie)

interprétant une afghane opiniâtre et résignée. Ce

personnage principal féminin « a été très difficile

à trouver car les Afghanes ne voulaient pas montrer leur visage ».

La réalisatrice raconte que lorsqu’elle demandait « aux

jeunes filles et aux femmes si elles voulaient jouer dans

le film, elles rougissaient et s’enfuyaient, car jouer signifiait

danser, et que c’était contraire à leur culture traditionnelle ».

Samira Makhmalbaf met en scène avec poésie le destin de trois

personnages (le père, la fille, la belle fille) avec pour

écho les quelques vers d’un poème de Garcia Lorca « A cinq

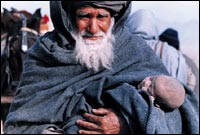

heures de l'après-midi ». Le père incarne le passé, la

vieille génération vivant un islam traditionnel. Sa belle

fille, avec son enfant agonisant, qui espère vainement le

retour de son mari, personnifie le présent, à savoir une population

meurtrie par la guerre. Noqreh, rêve d’émancipation et veut

transformer la société, symbolise le futur.

|

|

|

|

Ici, les femmes sont contraintes de respecter

de nombreux interdits : se voiler en présence des hommes,

ne pas danser pour dissimuler leur beauté, « ne pas

se montrer fait également parti de leur culture ». Les

hommes, s'ils voient un visage «nu», se retournent et font

face à un mur, et comme le clame le père : «dis aux

hommes pieux de fermer les yeux». Ce dernier qui est un

homme religieux, pieux, affirme que le « blasphème est

partout dans la ville », depuis la chute des talibans.

L’héroïne est tiraillée entre son quotidien difficile, dominé

par la survie et son désir d’émancipation. Elle suit des cours

en secret car son père bigot s’y opposerait. Hors de la surveillance

paternelle, Noqreh parcourt Kaboul à visage découvert. Lors

d’une cérémonie immuable, elle relève son tchadri et troque

ses souliers contre une paire d'escarpins. La réalisatrice

filme l’enchantement qu’éprouve Noqreh à écouter la répercussion

de ses talons sur le sol. Cet artifice filmique symbolise

la reconquête d’une féminité longtemps entravée par les interdits.

Ce n’est plus désormais une victime de la guerre, contrainte

à l’errance, mais c’est une femme. C’est l’un des rares moments

du long-métrage où elle marche avec un but qu’elle s’est elle

même fixée.

|