|

Cette tension latente

sur laquelle s’appuient les deux réalisateurs prend

racine dans un passé soigneusement tenu secret, dont

les réminiscences ectoplasmiques contraignent à

une résurgence inévitable. Chaque film possède

en effet son fantôme dans le placard. Pour L’échine

du diable, c’est la disparition subite d’un des petits

pensionnaires qui fait mystère. Pour Les Autres,

c’est la fuite soudaine des domestiques et le comportement

suspect de la mater familias qui pose le suspense.

La mort règne dans

d’oppressants huis clos domestiques, mais elle sévit

également au dehors. L’échine du diable

se déroule en pleine Guerre d’Espagne, Les Autres

juste après la Première sauterie mondiale. A

l’extérieur, le monde est donc lui aussi rempli de

spectres.

Petit à petit, L’échine

du diable se démarque pourtant du film d’Amenabar.

Une fois la première demi-heure passée, le côté

fantastique s’estompe pour laisser place à une véritable

étude de mœurs, une analyse profonde des rapports humains.

La silhouette translucide d’un fantôme juvénile

apparaît bien dans plusieurs scènes, mais elle

n’est qu’un élément du scénario, partie

intégrante mais non essentielle de la réflexion

du réalisateur. Guillermo del Toro cherche visiblement

à mettre en image une approche thématique plus

complexe qu’une simple variation sur les poltergeists.

Bien sûr, certaines

scènes sont violentes, et à une ou deux reprises,

l’hémoglobine coule à flots. Mais la facture

générale du film reste on ne peut plus classique,

et n’a absolument rien de comparable avec le style des productions

d’épouvante de ces dernières années,

dont Les Autres est l’un des meilleurs représentants.

L’échine du

diable n’est pas un film particulièrement effrayant.

Il ne donne pas vraiment la frousse, juste parfois quelques

frissons. Or un film d’horreur - car c’est bien comme cela

qu’il a été présenté dans un premier

temps - qui ne fait pas peur, c’est un peu comme une comédie

qui ne fait pas rire, un film porno qui ne fait pas bander :

ce n’est pas très réussi. Classer le film de

Guillermo del Toro dans la catégorie des productions

ratées devrait être la suite logique du raisonnement,

mais ce serait passé à côté de

la véritable nature du film.

Certes toute la promotion

de L’échine du diable s’est appuyée sur

son supposé aspect horrifique. Le prix de la critique

obtenu au festival de Gérardmer, rendez-vous annuel

du film fantastique, a été largement mis en

valeur dans la campagne de promotion, en particulier sur l’affiche.

La bande-annonce insistait aussi fortement sur la présence

d’un fantôme pour attirer des spectateurs particulièrement

friands d’histoires de revenants. Injecter L’échine

du diable dans la même veine que Les Autres

facilitait grandement le travail des distributeurs et leur

laissait entrevoir de substantiels bénéfices.

Ah ! Ce satané marketing qui aplanit les reliefs d’une

œuvre pour mieux la ranger dans un tiroir thématique!

L’échine du diable, une vulgaire copie du film

d’Amenabar ? Pas du tout !

|

|

|

|

Loin de faire du plagiat,

Guillermo del Toro filme d’une manière très

personnelle et très différente de celle mise

en œuvre dans Les Autres, et plus largement dans les

films ibériques actuels. La présence au générique

des frères Almodovar aux postes de producteurs, de

Marisa Paredès (égérie de Don Pedro)

et d’Eduardo Noriega (star en Espagne notamment depuis le

remarquable Ouvre les yeux, le deuxième film

d’Alessandro Amenabar) pouvait placer L’échine du

diable dans la riche lignée du cinéma espagnol

contemporain. Mais cela tient plus de la coïncidence

pratique que d’une réelle volonté artistique.

Au départ, le réalisateur mexicain voulait tourner L’échine

du diable dans son pays natal, comme ce fut le cas de

Cronos. Afin de résoudre des problèmes

de production, il a finalement dû se rabattre sur l’Espagne.

Malgré ce déplacement

géographique, Guillermo del Toro n’abandonne pas tout

à fait son projet initial. Il donne à son film

une véritable couleur sud-américaine, proche

des quelques productions venant du Mexique (comme l’impressionnant

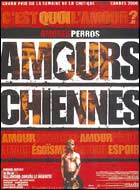

Amours chiennes d’Alejandro Gonzalez Immarritu) ou

d’Argentine (comme le surprenant La Cienaga de

Lucrecia Martel) que les spectateurs français ont pu

découvrir récemment.

|