|

Ferrara, à l’inverse

d’un Kubrick qui n’a jamais cessé de faire les trajets

les plus grands, les plus lointains (la netteté remarquable

chez lui à passer de l’infiniment grand à l’infiniment

petit, à les faire se raccorder, est de nature toute

pascalienne), ne met le nez que dans ce qu’il connaît

et ce qui lui est le plus proche (la came, qui n’est pas synonyme

de rétention ou de repli mais de circulation et d’accélération,

comme figuration symbolique du rapport viscéral, de

dépendance – son grand sujet – qu’il entretient avec

le cinéma).

| |

|

|

|

Ainsi est offert à

tous le résultat palpable de ses observations participantes

(à l’instar d’un Fellini, Ferrara, juge et partie de

ce qu’il filme, mouille toujours sa chemise) dans un idéal

de partage vieux comme la chrétienté elle-même

(la distribution lors de la Cène, dont on voit la représentation

dans un des plans du film, du pain – ici ils sont de cocaïne

– par le Christ, avec ce leitmotiv que le cinéaste

prend tout à fait au sérieux : " Ceci

est mon corps, ceci est mon sang ". C’est un autre

miracle christique, celui de transformer le sel en sucre,

que Ferrara reprend en transmuant un feu d’artifice aux particules

colorées dispersées sur l’écran d’une

télévision ainsi que de la neige artificielle

– plus de vraie neige dans le New York de R’ x-mas

– en poudre blanche tout aussi artificielle, la coke.

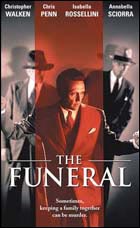

Insensiblement, deux titres

ferrariens a priori disjoints se raccordent (The Funeral

– Nos Funérailles en français

datant de 1995, Our Christmas en anglais :

il s’agit d’ailleurs des deux seuls films " d’époque "

qu’ait jamais réalisé le cinéaste, le

premier consacré à l’ère de la prohibition

durant les années 30 et le second situé au début

des années 90 juste avant l’accession à la mairie

new-yorkaise de celui qui est considéré aujourd’hui

comme un messie, Rudolf Giuliani), avec les thèmes

communs du commerce et de ses illicites, de la famille en

manque d’un disparu (le frère assassiné de The

Funeral, le mari kidnappé ici) qui fait trou noir,

de la mort et de la résurrection. Autrement dit, la

scène traumatique – mais c’était aussi le viol

de la nonne dans Bad Lieutenant, le meurtre de

The Blackout, les charniers dans The Addiction

– doit opérer de façon rossellinienne, par le

marquage de sa fulgurance inacceptable ou incompréhensible,

l’avènement ou le retour (tel Lazare d’entre les morts)

de la conscience.

|

|

|

|

Insensiblement avions-nous

écrit plus haut, puisque des percées sanglantes

de Driller Killer en 1979 aux rails de coke des derniers

films, Ferrara a montré ce qui signifie ou doit être

dit par le passage (Murnau, sa référence cinéphilique

absolue) de la plus grande violence à la plus douce

des connivences, des raccords cut aux fondus enchaînés.

Le chemin de la (prise de) connaissance s’effectue sur le

mode du choc quand celui du marché de la drogue prend

les atours de l’aisance, de la facilité, de la fluidité.

Comme chez Dostoïevski (une référence littéraire

tentante pour Ferrara, et Gide aimait à comparer l’écrivain

russe avec Dickens), le montage ferrarien est foudroyant,

plus électrisant que percutant désormais, puisque

du crime au châtiment, de la pureté à

l’abjection (le meurtre final du policier corrompu apparenté

à la décapitation de Saint Jean-Baptiste sur

ordre de Salomon), du bien au mal, du centre (ville) aux extrêmes

(la périphérie, downtown), entre chien

et loup, il n’y a qu’un pas que les fondus enchaînent

sans plus aucun fracas, comme en sourdine. Violence d’autant

plus insidieuse que son assourdissement leurre sur son improbable

absence.

Le pessimisme ferrarien

s’est raffermi, il a cependant gagné en élégance

formelle ce qu’il a perdu en fureur primitive. Ferrara ne

hurle plus, il susurre ce qui fait dans nos vies la plus petite

et irréparable différence (d’où son usage

insistant du gros plan) en opérant le plus tranquillement

du monde la facture moelleuse, cosy, du système

libéral consumériste : acheter l’espace,

le réduire en temporalité malléable à

merci, effacer ainsi toutes les distances et toucher absolument

tout ce qui peut (et doit : c’est un mot d’ordre implicite)

être absorbé par une économie capitaliste

qui ne fonctionne que par l’idée de dépendance

(en ce sens, il n’y pas plus proche de R’x-mas que

Millenium Mambo aujourd’hui). Dépendance vécue

sur le mode approprié de l’engourdissement physique

et de la paralysie morale : non plus un " bio-pouvoir "

(Surveiller et punir de Michel Foucault) de contrôle

des corps mais ce qu’on appellera un " physio-pouvoir "

de contrôle des esprits.

|