|

" Le verre

(…) est un matériau dur et lisse sur lequel rien n’a

de prise. Un matériau froid et sobre, également.

Les objets de verre n’ont pas d’aura. Le verre, d’une façon

générale, est l’ennemi du mystère "

écrivait Walter Benjamin en 1933 au sujet de L’Architecture

de verre de Paul Scheerbart (In Œuvres II, Gallimard

Folio essais, 2000, p. 369) . Si la vitre permet, en soulignant

la spectacularisation en cours de l’espace intime que

poursuivent aujourd’hui les téléphones portables

et les webcams, de renouer avec le cinéma muet (Manoel

De Oliveira dans Je rentre à la maison

en 2001 procèdera pour certaines séquences de

la même manière), elle distingue aussi cette

logique de réversibilité qui voit l’extinction

du lieu en tant qu’espace de durée (la demeure) pour

devenir celui d’un passage de moins en moins long à

pratiquer et qui ressemble de plus en plus à une salle

d’attente.

| |

|

|

|

La Ville comme antichambre

ou purgatoire d’une humanité en voie de devenir ectoplasmique

fait songer à une vaste fourmilière. Et justement

sur ce point Alain Resnais apprit un jour que " dans

la fourmilière 30 % des fourmis font mine de s’activer

mais ne foutent rien d’autre que s’agiter pour donner l’impression

d’abattre un travail épuisant " (in Positif,

n°442, décembre 1997). On pense inévitablement

au majordome du Royal Garden dont la stricte fonction est

de surveillance et de représentation, le simulacre

rôdé et virtuose de l’intense dévouement

et de l’inlassable activité au service du client-roi.

Aujourd’hui la Ville est le lieu même de ce trafic,

de cette Comédie du Travail (qui est aussi le

titre et le sujet du film d’un cinéaste tatien, Luc

Moullet).

Reproduction-consommation :

la (grande) surface

et la répétitivité.

" Cet immense

système de sollicitude vit sur une contradiction totale.

Non seulement il ne saurait masquer la loi d’airain de la

société marchande, la vérité objective

des rapports sociaux, qui est la concurrence, la distance

sociale croissante avec la promiscuité et la concentration

urbaine et industrielle, mais surtout la généralisation

de l’abstraction de la valeur d’échange au sein même

de la quotidienneté et des relations les plus personnelles

(…) Destiné à produire de la sollicitude, il

est voué à produire et à reproduire

simultanément de la distance, de la non-communication,

de l’opacité et de l’atrocité "

(" Playtime, ou la parodie des services "

in Jean Baudrillard, La Société de la Consommation,

Paris, Gallimard, 1970, p.258).

|

|

|

|

L’humanité

de Play Time est fonctionnelle, dépersonnalisée,

standardisée. Elle se meut selon des trajectoires programmées

dans l’imbrication supposée performante d’espaces de

fonctionnalité que visite de façon impavide

cet éternel étranger, ce touriste, ce vacancier

qu’est Hulot, notre guide angélique, notre semblable,

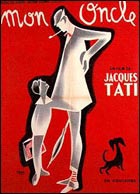

notre frère céleste (l’aéroport qui ferme

Mon Oncle et qui ouvre Play Time), notre boussole

dans l’enfer glacée de notre modernité. Il est

une " velléité de personnage "

(Michel Chion) qui paraît toujours en porte-à-faux

là où il se trouve, éternel déplacé

dont la passivité signe en dernière instance

sa résistance opiniâtre à toute incorporation

violente (l’armée qui sert pour deux anciennes connaissances

à se rappeler à lui, l’armée comme processus

d’intégration et de socialisation, comme le seul souvenir

d’une histoire commune, l’armée comme vérité

définitive d’un monde ordonné jusqu’à

l’asphyxie, l’armée c’est déjà loin,

c’est toujours là).

Révélateur malgré lui de l’entreprise

d’homogénéisation totale qui se joue là,

sur lui, contre lui (un burlesque est toujours un paranoïaque :

c’est le monde ou lui !), Hulot est, erre, flotte, poussière

archaïque d’une humanité passée que les

aspirateurs (avec phares !) du modernisme, de la fureur

du tout technologique, ont pour tâche d’engloutir. Si

l’enrégimentement suinte de partout, Hulot passe quand

même au travers des gouttes.

Même son unicité est noyée dans le flot

continu de la valse de ses doubles surprises (Hulot cloné !).

La seule chose d’unique ici c’est le film, grande surface

profonde artistiquement, impossible à reproduire esthétiquement

et qui aligne cube scénographique sur cube scénographique

en démontrant la stratégie publicitaire (cette

culture massifiante et itérative) qui les gouvernent.

Une colonne grecque présentée dans un stand

? En fait c’est une poubelle pratique et amusante ! Même

les rats ne sont ici que des simulacres de fourrure bons pour

les femmes du monde (il n’y a pas d’autre animal que l’espèce

humaine dans Play Time). C’est l’utile qui, rejoignant

l’agréable, trace la ligne d’horizon désespérément

plate d’une société vouée à être

assignée aux lois de la consommation, aux valeurs suprêmes

d’usage et d’échange.

|