| |

|

|

|

L’enseigne lumineuse

du Royal Garden est comme le symbole-clé du film, au-delà

de la désignation par Tati de sa fonction programmée

d’alpaguer du chaland friqué (ce qui est drôle

ici est que cela marche trop bien, davantage que ce qui était

vraisemblablement souhaité), quant au rapport que le

cinéaste entretient avec la question du son dans son

cinéma : il s’agit à bien y regarder de

l’image du pavillon d’une oreille. Les multiples niveaux ou

pistes sonores que Tati met en place (musique extra ou intra-diégétique,

phonèmes et parlures se substituant aux classiques

dialogues, bruits courts ou longs souvent difficilement localisables,

etc.) affectent en profondeur l’écran, le dotant d’une

troisième dimension qui donne au film son aspect cubiste

ou environnemental, permettant d’abord à son concepteur

une approche d’observation critique de type structuraliste,

lui donnant ensuite la capacité d’accueillir dans l’immensité

d’espaces ainsi déployés une forme de fourmillement

qui participe au contrat ludique établi avec le spectateur.

Très souvent, le son dans la distribution significative

de ses signaux affecte la visibilité du plan :

on croit voir au début de Play Time une clinique,

il s’agit en fait d’un aéroport. Ainsi, le gag obtenu

(dans un esprit assez proche de Jean Cocteau) dans une compréhension

après coup perd de sa puissance d’instantanéité

comique certes, mais au profit de l’instauration d’une image

mentale coexistant avec l’image réelle, une image virtuelle

(la clinique) qui court-circuite l’image actuelle (l’aéroport)

parce qu’elle en révèle une vérité

enfouie. Cette odeur d’hôpital qui ne règne pas

seulement qu’à l’hôpital est aussi celle qui

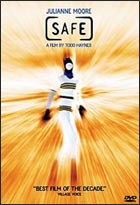

accompagnera le cinéma de David Cronenberg ou un film

comme Safe de Todd Haynes en 1996. La Ville comme réserve,

zoo de prestige : l’espèce humaine se sait menacée.

|

|

|

|

C’est à peine

le souvenir de la guinguette qui s’actualise temporairement

lors de la surchauffe du Royal Garden, sourire à peine

esquissé d’un temps que, comme le dit la chanson, les

moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. D’un temps

survivant dans le cellophane de ses clichés. D’un autre

monde possible dont l’utopie (la fête ivre d’après

la fin de la lutte des classes) est furtivement touchée

du doigt avant de s’enrouler dans un petit tourbillon gazeux

et de disparaître, tels ces nuages ouvrant le générique.

Cette tension dialectique entre la bande-image et la bande-son

(seuls en France dans les années 60 Robert Bresson,

Alain Resnais et Jean-Luc Godard sont avec Tati ceux qui ont

le plus travaillé cet aspect régulièrement

laissé de côté dans le cinéma)

redéfinit fortement la constitution même du gag

devenu plus mystérieux, moins facilement situable,

gazeux ou volatile. Echappant à la vigilance du

spectateur, il demande un surcroît d’attention mais

dans le même mouvement, son importance se relativise :

loupé, le plan n’en mourra pas malgré tout.

Le gag ne se donne plus tant à voir qu’il réclame

surtout que le spectateur aille le dénicher. On touche

là au nerf sensible du chef-d’œuvre de Tati :

si le film est drôle, c’est que le regard qui l’anime

produit de la fantaisie là où celle-ci est définitivement

exclue des parages.

Ce qui fait rire, c’est l’introduction en biais (en cela le

son y aide beaucoup) d’un axe de vision qui ouvre la frontalité

des plans et leur terne contenu au comique, mais un comique

tout à fait original, dont les tenants sont du cinéaste

(l’installation du gag) mais dont les aboutissants (lorsque

le gag est actualisé) résident dans les images

qui peuplent l’imaginaire du spectateur. Sans le regard de

Tati comme première béquille et le nôtre

comme seconde béquille, ce monde qui est notre monde

s’effondrerait de son poids mort (un embouteillage qui ressemble

à un manège, un lampadaire à du muguet,

c’est moins navrant), celui de son sérieux.

|