| |

|

|

|

En outre, le cinéma qu’il avait contribué

à bâtir n’existait plus, une nouvelle industrialisation s’était

imposée, plus efficace et avec de nouvelles technologies.

Agé de quarante trois ans, extrêmement riche, il est à un

tournant dans son cinéma. Alors qu’il jouit du capitalisme

(dont il est fier (3)) son personnage de Vagabond incarne

l’extrême dénuement qui ne capitalise rien. Rouge des salons

mondains du monde entier, Chaplin est connu pour sa capacité

quasi hargneuse (4) à prendre sa revanche tout en s’accaparant

l’amour du monde entier. Or comment faire encore exister son

personnage de vagabond muet dans un monde qui change de plus

en plus vite ? A-t-il encore la capacité (morale, politique,

esthétique) d’être muet dans un monde qui parle ?

QUELLE PAROLE ?

A revoir ces Temps Modernes

en 2003, ce qui frappe n’est pas tant la critique sociétale

réjouissante du monde du travail et toujours aussi actuelle

sous ses apparents dehors datés, que l’usage radiophonique

du cinéma. Le son au cinéma pour Chaplin ajoute autre chose

qu’un plus de réel. Il faut rappeler qu’il a fallu dix ans

et trois de ses plus grands films pour que le cinéaste passe

du muet au cinéma parlant (City light en 1931, Modern

Times 1936 et The Great Dictator 1940) La musique

demeure la partenaire privilégiée du mime mais aussi et surtout

elle joue l’effet montage de la narration où l’oreille, plus

rapide que l’œil, donne à voir. Faites cet essai : coupez

le son d’un film Chaplin et essayez de le regarder. Quelque

chose manque. Non pas tant l’expression (on ne dirait jamais

assez l’acuité du regard cinéaste sachant créer de véritables

portraits humains) ou le sens (rien n’est jamais caché, tout

est à déchiffrer) mais le mouvement émotionnel. Le film est

musical du début à la fin.

|

|

|

|

De plus, Les Temps Modernes joue

sur l’hybridation sonore et auditive pour rendre compte

d’un parti pris formel audacieux et réactionnaire en même

temps. Le carton scriptible côtoie le son enregistré des

machines (usage naturaliste et surréaliste en même temps)

aux paroles émises par des bouches qui parlent immédiatement

retransmises par les ondes. Le circuit de la parole est

à la fois diffracté et dans le même mouvement clivé. Lorsque

le patron parle, ce n’est pas un parmi tant d’autre mais

la figure et la voix du Patronat où le détour par les machines

de retransmission audiovisuelles et sonores rend possible

cette abstraction. Il n’est plus une personne, un individu

mais un concept économique et politique : le capitalisme

et le taylorisme. Diffusé du haut du bureau (l’émetteur)

à l’ensemble de l’usine sans réponse possible du récepteur.

Le premier clivage politique de la communication se situe

à cette quasi-impossibilité physique pour l’ouvrier de répondre

au « patron » face à face et dans l’instant.

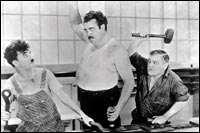

Lorsqu'il fume aux toilettes durant sa courte pause, Charlot

est interrompu dans ce moment de trêve intime par

l'irruption gigantesque du visage de son patron. Après

avoir pointé, il ne cesse de regarder par devant-lui

afin de s'assurer que personne ne le surprend à fumer.

Premier indice du contrôle des corps qu'opère

l'entreprise. Sans remarquer qu'un écran blanc le

regarde derrière lui. Assis au bord du lavabo,

il est sur le point de se détendre enfin quand une

voix surgit. Nous voyons l'écran s'allumer et apparaître

un visage d'un homme à noeud de papillon assis à

son bureau. L'ouvrier sursaute violemment à l'injonction

eh vous. Il se retourne et découvre son patron

démesurément présent. Il tente de se

justifier par geste (l'ouvrier est l'homme sans parole).

Sans succès : Retournez immédiatement

au travail. Plus vite ! La parole d'un visage démesuré,

quasi monstrueux dans cet espace clos, ordonne à

un corps silencieux qui ne peut pas répondre à

une image. Cette surveillance panoptique sonore et visuelle

(omniprésence de la toile blanche muette dans l'usine

jusque dans les chiottes où le contrôle des

matières fécales ressort aussi du patronat...)

illustre chez certains cinéastes contemporains de

Chaplin l'ère de la modernité carcéralisée

(avec la voix pour Mabuse chez Fritz Lang.) Surveiller et

punir dirait Michel Foucault.

La cadence tout comme la parole est un enjeu de pouvoir

et d’aliénation. Son corps appartient à l’usine comme à

la prison où la régression, ici est au service du rendement,

là au nom de la sécurité de la société. Dans la rue, il

se retrouve désemparé (qui/quoi l’empare ?) : comment faire

pour survivre ?