|

|

|

|

Ses personnages, qu’ils appartiennent à

l’univers des westerns ou à celui de la fiction, sont la rencontre

géométrique de l’opiniâtreté et d’un individualisme exacerbé.

Ils sont la plupart du temps de mauvais garçons, des rebelles,

des produits d’une société violente, qui refusent tout bien-être

social qui les priverait de leur propre dignité et de leur

sens de l’honneur. L’individualisme est dichotomique :

au sens noble du terme, il prend son essor dans la philosophie

transcendantale du XIXe siècle, et permet une perpétuelle

remise en cause, valorise l’individu et néglige la globalité

sociale ; ainsi, dans Cross of Iron (1977), Steiner,

un officier allemand, décide de désobéir aux ordres de son

supérieur qui vont à l’encontre de ses convictions, c’est

là son individualisme qui glorifie le libre choix. Le deuxième

sens prend forme dans la société qu’il décrit, où la seule

façon de survivre est, de prime abord, de penser à soi. L’individualisme

exacerbé se caractérise par le vol, l’obsession de l’argent

qui sont le reflet des errances du monde contemporain. Toutefois,

il reste élégiaque pour ceux qui vivent selon leur propre

morale ; ses personnages, Pike Bishop, Bennie d’Alfredo

Garcia (1974), Junior Bonner, sont complexes, contradictoires,

désenchantés et perdus dans un monde en mouvement (1).

Les gestes de l’homme sont disséqués et mesurés par un auteur

qui avoue : « je fais toujours passer les personnages

avant l’action » (2), et les place devant certaines situations,

pour étudier leurs comportements, leurs réactions, leurs évolutions,

leurs désirs.

| |

|

|

|

Bloody Sam présente toujours un ou plusieurs

individus centraux en proie à un grave dilemme moral, spirituel

ou existentiel, dont la résolution va déterminer le reste

de leur vie. C’est bien ici la quintessence du travail de

Peckinpah. Ces anti-héros évoluent dans un microcosme où l’existence

humaine ne vaut pas cher, et ils ont à un moment l’opportunité

d’agir selon leur conscience. Comme le souligne François Causse

à propos de l’engagement des hors-la-loi de The Wild Bunch :

« l’engagement d’Angel souligne de surcroît la contradiction

majeure de la horde : le comportement intéressé et immoral

de ces criminels n’empêche pas l’affirmation d’une éthique ».

Pour ces derniers, retourner chercher Angel marque le retour

de la horde à une certaine intégrité morale, ils mettent ainsi

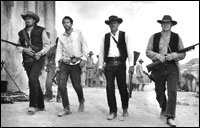

leurs actes en conformité avec leurs paroles. La scène mythique

où la horde marche vers le camp traduit bien cette prise de

conscience qui s’effectue dans un ultime revirement surprenant.

Ces hommes, obsédés par l’argent facile, prennent à un moment

l’initiative de faire machine arrière pour se sacrifier par

amitié : « Il faut qu’on reste ensemble. Si

on abandonne ses amis, on n’est plus des hommes, on est comme

des animaux ». Cette réplique de Bishop qualifie à merveille

le héros Peckinpien. Indubitablement le dernier combat, s’il

est toujours désintéressé, presque christique, va toujours

à l’encontre de leur ‘capital culturel’. Ces personnages,

plutôt mauvais, sont capables d’effectuer un geste désintéressé,

gratuit. Dès lors, ils abandonnent leur syncrétisme idéologique

pour adopter un but commun. Pour Sartre, le groupe incarne

le projet historique libre, la praxis représente dans cette

perspective un projet organisateur, commun, où les différentes

consciences s’efforcent ensemble d’atteindre leur objectif.

Ce projet collectif est synthétisé par le plan large du quatuor

de The Wild Bunch qui s’avance vers le général Mapache.

La décision de tout abandonner, de donner sa vie, sous-tend

aussi une lutte implacable contre un système oppressif. Ces

personnages sont des héros condamnés, en butte à la corruption

du monde. La violence est souvent associée à l’Etat, c’est

un propos récurrent dans son œuvre ; l’oppression institutionnelle

prend différentes formes, dans Ride the High Country

(1961), pour rendre l’union caduque et dénouer cette terreur

officielle, Gil Westrum se tient derrière le juge, le menace

de mort pour qu’il déclare l’annulation du mariage. Pour les

différents personnages, la révolte contre la tyrannie du pouvoir

semble indissociable de leur esprit de sacrifice. Pourquoi

Bennie choisit-il de mener jusqu’au bout la poursuite de la

vérité ? Au moment où il a le choix de renoncer, il choisit

de laisser s’exprimer sa fureur meurtrière ! Tuant ses

commanditaires, remontant jusqu’au chef lui-même qui s’exclame :

« Bring me the head of Alfredo Garcia ! ».

Dans ces films, Peckinpah décortique la collusion du pouvoir

politique et économique, et dénonce la corruption des représentants

de la ploutocratie : despotes dépravés et suintants (The

Wild Bunch), des êtres dégénérés (Bring me the Head

of Alfredo Garcia), des représentants du gouvernement

sans scrupule (Ride the High Country & Pat

Garrett). Ainsi même l’homme qui terrassa Billy the Kid,

s’oppose à la fin de sa vie au pouvoir du gouverneur en refusant

de laisser les troupeaux paître sur ses terres, ce qui provoquera

son assassinat.

|