|

|

|

|

On ne le dira jamais assez

: ce cinéaste est un génie. Après avoir ri des curetons (Drôle

de paroissien) ; révolutionné le film choral (Y a-t-il

un français dans la salle ?) ; stigmatisé les bourgeois

dans des comédies drôles et grivoises (Les saisons du plaisir)

; bousculé les codes du polar (Agent Trouble), Jean-Pierre

Mocky, dont l’extraordinaire filmographie ne se limite évidemment

pas à ces films, retournait alors à ses furetages dans le

cinéma fantastique. Avec Noir comme le Souvenir, il

livrait une fiction à la fois angoissante et curieuse qui

montrait le parcours tumultueux d’une femme à la recherche

d’une enfant disparue. Cinq ans avant La Secte sans nom

de Jaume Balaguero, Mocky racontait précisément la même

chose sur un mode plus intelligent et subtil. Notons pour

les cinéphiles les plus sourcilleux que Garance, le prénom

de la petite fille blonde dans le film (équivalent de la gamine

dans Poltergeist), est une référence immédiate aux

Enfants du paradis de Marcel Carné qui est le film

préféré de notre provocateur national. Par ailleurs, dans

Noir comme le souvenir, beaucoup de personnages regardent

la télé. Et que regardent-ils ? Litan, l’autre film

fantastique de monsieur Mocky ! Troublante coïncidence, non

?

Autre cinéaste à oeuvrer

dans la bizarrerie hexagonale : Walerian Borowczyk. En 1975,

il signe La Bête, une adaptation fantastique et déjantée

de La Belle et la Bête. L’histoire est loin d’être

simple : pour sauver sa fortune, un marquis décide de marier

son fils un peu niais à la fille d’un ricain cossu. Dès sa

première nuit, la belle fantasme : elle croit voir une aïeule

de son fiancé, poursuivie par une bête monstrueuse munie d’un

sexe gigantesque. D’abord effrayée, la dame finit par prendre

du plaisir jusqu’au jour où la bête meurt… Le réalisateur

des cultes Contes Immoraux, film à sketches délirant

autour du sexe et de la notion de plaisir (réciproque), ose

filmer crûment des scènes de sexe interminables (fellation,

pénétration, éjaculation et consorts) mais bascule aussitôt

dans l’abject et le cradingue. On n’oubliera toutefois pas

de souligner l’audace absolue du projet et les séquences presque

gênantes où la madame se balade nue dans les bois, suivie

par un monstre sensiblement très excité. Effrayant, oui.

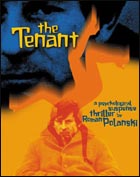

LE LOCATAIRE : POINT D’ORGUE

| |

|

|

|

On reste dans les années

70 et l’on succombe - une fois n’est pas coutume - aux délices

du dithyrambe devant ce qui semble être « le film le plus

effrayant au monde » : Le Locataire de Roman Polanski

(1976) ; un authentique cauchemar dans lequel un homme

réservé travaillant dans un service d’archives s’installe

dans un appartement où le voisinage semble particulièrement

étrange. A l’époque, on avait reproché au réalisateur du Pianiste

d’avoir fait avec son Locataire une espèce de transposition

maladroite de son précédent et excellent Répulsion (avec

Catherine Deneuve). Faux : il a fait mille fois mieux ici

en titillant la fibre parano enfouie en chacun de nous et

en suscitant chez le spectateur plein de frayeurs traumatisantes.

Tourné en peu de temps, Le Locataire est un modèle

de sobriété et d’efficacité. Il fait peur avec trois fois

rien, comme ces voisins laconiques qui regardent avec insistance

notre héros. Le dernier plan, d’une redoutable efficacité,

est malin parce qu’il conduit à penser que la folie du personnage

s’est peut-être imprégnée en nous. Que venons-nous de voir

? Et si, nous aussi, nous étions devenus cet homme ? Par extension,

il provoque la claustrophobie en nous faisant comprendre que

cette folle histoire tend à être renouvelée, telle une boucle

jamais finie et que les prochaines victimes sont parmi nous.

|