L'ANGOISSE ET L'ALCHIMIE DES GENRES

| |

|

|

|

Avant de signer des oeuvres plus accessibles au grand public (Huit

femmes ou même Swimming Pool), François

Ozon s’est illustré dans le film d’horreur. Tout d’abord,

en 1997, avec Regarde la mer, dans lequel une jeune

anglaise passe ses vacances avec sa fille de dix mois sur

l’île d’Yeu dans la maison de son mari qui est resté à Paris.

Elle reçoit, un soir, une routarde qui demande à planter sa

tente dans le jardin… Présenté dans divers festivals, ce moyen-métrage

(52 minutes) fit grincer de nombreuses dents. Le cinéaste

distille l’angoisse par petites gouttes et part d’une situation

somme toute banale pour basculer dans l’horreur la plus terrifiante.

Ceux qui pensent que le cinéaste n’est bon qu’à mettre en

scène des fictions hystériques (Sitcom) et/ou artificielles

(Huit femmes) devraient jeter un oeil sur cet objet

qui s’achève sur une dernière image très dérangeante. L’efficacité

est redoublée par une Marina de Van, plus machiavélique que

jamais… Le genre horrifique ne lâche pas Ozon de sitôt puisqu’il

retente l’expérience en 1999 avec ses Amants Criminels,

conte de fée macabre dans lequel le cinéaste mélange le fait-divers

à la psychanalyse, la féérie à l’horreur et livre une oeuvre

à la fois fascinante et déroutante dans laquelle tous les

interdits sont annihilés et où les perversions sont poussées

à leur paroxysme.

La même année, il faut signaler la présence de deux énergumènes

fantastiques dans la production française : tout d’abord,

Les mille et une merveilles de l’univers de Jean-Michel

Roux, réalisateur à qui l’on doit l’intrigante Enquête

sur le monde invisible, documentaire sur le monde des

elfes d’Islande, qui est plus intéressante que convaincante;

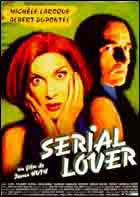

et surtout Serial Lover de James Huth. L’histoire :

Claire, la directrice des "Editions dangereuses",

s'apprête a célébrer ses trente-cinq ans. Tout va bien pour

elle hormis qu'elle est amoureuse de trois hommes aussi brillants,

intelligents et généreux les uns que les autres et qu'elle

aimerait vivre un unique grand amour. Pour les départager,

elle organise un bon dîner qui vire au sanglant… Alors que

dans Serial Mother de John Waters, une mère de famille

assassine tous ceux qui font du mal à sa famille - genre un

petit ami qui met une claque à sa fille - ou qui se comportent

mal - on n’a pas le droit de porter des chaussures blanches

ou de mâcher un chewing-gum en sa présence -, James Huth,

lui, nous montre comment une romancière va assassiner un à

un, involontairement, tous ses beaux prétendants. On n’est

pas au bout de nos surprises avec ce cocktail d’humour et

de macabre absolument réjouissant dans lequel Michèle Laroque

tente de faire face à la présence trop imposante d’Albert

Dupontel (le flic). Le film est tordant du début à la fin

et possède une mise en scène particulièrement brillante. Les

apparitions dans les seconds rôles d’Isabelle Nanty et des

Robins des bois valent à eux-seuls le déplacement.

|

|

|

|

Encore plus underground que tous les films suscités : Swamp

d’Eric Bu (1999), authentique curiosité sortie la même année

que Le projet Blair Witch, passe pour la fiction la

moins chère de l’histoire du cinéma. Ce n’en est pas pour

autant la plus rentable. Dans le film, une gamine de treize

ans, condamnée par la maladie, n’a qu’une obsession : tourner

son film d’horreur. Seulement voilà, le tournage ne va pas

se révéler aussi simple que prévu… Malheureusement, malgré

toutes ses belles intentions, le film passe du coq à l’âne

et s’éparpille un peu dans toutes les directions sans parvenir

à maîtriser ce qui aurait dû être une belle «Nuit américaine

du Z». L’argument aurait tenu le temps d’un court-métrage,

mais étalé sur une heure vingt, c’est une purge.

|