|

|

|

|

C’est que la musique imprègne la mise en

scène dans son ensemble : le jeu d’acteur, la caméra,

le montage, le son et, bien sur, la musique. Ainsi à la structure

musicale du récit correspond la dimension chorégraphique de

la mise en scène, appuyée sur la fluidité des mouvements d’appareil

(dolly et steady cam) et le mouvement des corps dans l’espace

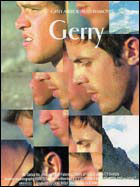

labyrinthique du lycée. Poursuivant le travail radical entamé

avec Gerry, Gus Van Sant ne filme rien d’autre que

des corps qui marchent (filmés de dos en travelling avant)

en plan séquence audacieux qui étirent le plan jusqu’à une

durée infinie, interminable, presque obscène au regard de

la norme américaine. Signe que le travail sur le temps, est

l’une des préoccupations majeures du film, donnant lieu à

une rythmique très particulière. Ces incessants déplacements,

on peut dire que Gus van Sant les règle comme un ballet :

un ballet de monades silencieuses, de particules solitaires

dans un espace vide, désert, fantomatique. Dans la construction

d’ensemble, il faut souligner à quel point chaque mouvement

est réglé avec une stupéfiante précision afin qu’il s’imbrique

harmonieusement dans le tout, qu’il se coordonne avec tous

les autres. C’est ici le montage bien sûr qui parachève cet

aspect chorégraphique car il s’agit tout autant d’un ballet

d’images ! Ainsi, dans les séquences charnières du film,

reprises sous différents points de point de vue, on remarque

que Gus Van Sant filme des croisements (John qui croise Alex

le photographe dans le couloir pendant que Michelle court),

c’est-à-dire des corps allant dans des directions opposées.

Il ne fait pas dans la facilité, puisqu’il privilégie systématiquement,

lorsqu’on passe d’un point de vue à l’autre, les raccords

dans le mouvement. Le moindre détail a son importance (je

pense au chien qui saute sur John pendant que les tueurs se

dirigent vers le lycée), selon qu’il est au premier plan ou

à l’arrière, selon qu’il est filmé en gros plan ou en plan

d’ensemble. Tout cela se fond merveilleusement et témoigne

du souci d’atteindre à une légèreté toute aérienne, où le

film construit son équilibre.

| |

|

|

|

Mais la forme musicale poursuit

une autre visée esthétique. Il s’agit donc de donner un équivalent

formel au chaos, au sens où le massacre, chez ses auteurs,

répondait au désir de semer le chaos, mais également au sens

de la fameuse théorie du même nom.

Par la déconstruction du

récit, Gus Van Sant a précisément cherché à briser l’ordre

chronologique classique fondé sur des rapports causaux, et

par là se déprendre de tout schéma déterministe. En fait,

Eléphant s’apparente à un objet cubiste (voire fractal) :

la pluralité des points de vue sur l’action a pour but d’empêcher

tout point de vue unique. De là ce temps non linéaire, non

orienté. Plutôt qu’enchaîner les faits jusqu’à leur issue

fatale, l’auteur de My own Private Idaho préfère en

quelque sorte les superposer, les juxtaposer, les sampler

pour produire un rythme.

S’il est tentant d’oser

un parallèle avec la théorie toute scientifique du chaos,

c’est que Gus Van Sant nous fournit une piste dès la première

image du film, qui en l’occurrence est un motif récurrent

de ses films : des nuages menaçants qui défilent en accéléré

dans le ciel de Portland ; en amorce du plan, un poteau

électrique, seul point de stabilité de l’image. Cette image

« programmatique » me paraît fonctionner à un double

niveau : d’une part, à un niveau archaïque et mythique,

elle suggère que le drame de Columbine est relié aux forces

du cosmos, qu’il est lui-même l’irruption d’un drame cosmique,

se produisant dans un temps autre, soustrait au cours ordinaire,

comme le suggère l’accéléré. Le lycée est un espace maudit,

séparé du reste du monde, sous l’emprise de dieux mauvais

qui font des hommes leurs jouets.

|