|

|

|

|

Commençons par la sélection américaine.

Ce genre de festival offre l’occasion de réviser des positions

trop dogmatiques sur l’hégémonie du cinéma américain. Ici,

les films américains, forcément indépendants, sont comme les

autres : fragiles, précaires, humains, marqués par leur identité

et leur ancrage local. Le cinéma américain désigne moins un

pays qu’un système industriel transnational et capitaliste

correspondant assez bien au concept d’Empire » forgé par Tonio

Negri. Un système qui peut écraser les films américains eux-mêmes.

Cela étant, rien de grandiose dans la sélection américaine,

si ce n’est les films de Christopher Munch, cinéaste talentueux

jamais distribué en France, qui était présent aux Rencontres.

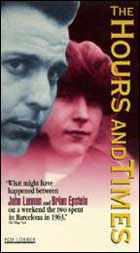

Son premier film, The hours and times, est un petit

bijou d’intelligence, de raffinement et d’humour. L’histoire

s‘inspire du séjour de quatre jours passés à Barcelone en

1963 par John Lennon et Brian Epstein, le manager des Beatles.

Munch imagine de toutes pièces ce qui a pu se passer entre

les deux hommes. En l’occurrence un échange savoureux entre

deux hommes que tout oppose : Epstein le juif, distingué,

homo, tourmenté, évidemment amoureux de Lennon, et ce dernier,

le bon anglais prolo hétéro, aux manières rudes et directes.

Munch évite le théâtre filmé grâce à une mise en scène inventive

et dynamique, tout en laissant la part belle à des dialogues

très écrits et ciselés. D’emblée, avec ce premier film, Munch

révèle un goût de l’intelligence et du brio, et semble marqué

par une certaine culture et sensibilité européenne. Je n’ai

pas vu son deuxième film, The color of a brisk and leaping

day mais son troisième et dernier, The sleep time gal

avec Jacqueline Bisset a confirmé la bonne impression du premier.

À partir d’un matériau autobiographique, la femme atteinte

d’un cancer que joue Bisset étant inspirée par la mère du

réalisateur, Munch transcende cette matière brute et évite

l’impudeur grâce à une structure narrative savamment élaborée

et complexe, qui rappelle plus la littérature que la moulinette

hollywoodienne, et un montage très fluide. En effet, l’auteur

mêle les strates temporelles et les points de vue narratifs

; deux histoires finissent par converger : il y a d’une part,

Frances, femme d’une cinquantaine d’années atteinte d’un cancer,

autour de qui gravitent d’autres personnages, son fils, un

amour de jeunesse ; d’autre part, il y a Rebecca, jeune

avocate orpheline à la recherche de ses origines. Grâce à

la qualité de la mise en scène et une certaine délicatesse,

le film atteint une réelle force d’émotion, sans forcer le

ton.

L’autre film américain que j’ai vu, The American Saint,

est une œuvrette insignifiante et sans surprise. L’histoire

d’un jeune serveur new-yorkais en quête de gloire qui traverse

les Etats-Unis en voiture avec un vieux chauffeur de taxi

pour passer une audition à Los Angeles pour le rôle de Jack

Kerouak dans le prochain film de Milos Forman. L’intérêt principal

était de retrouver l’acteur à gueule mémorable, Vincent Schiavelli,

invité permanent des Rencontres et dont on pouvait croiser

dans les couloirs la silhouette dégingandée. Sinon, tourné

en DV, The Americain Saint n’est qu’un road movie

de plus, vu et revu, qui reprend paresseusement tous les codes

du genre (on pense notamment à L’épouvantail), qui

plus est doté d’une fin bien mièvre, se voulant un hommage

à l’esprit de rébellion de Kerouac.

|