|

FILMS DENFANCE

|

|

|

|

L'enfance justement est

au cur de beaucoup de films récents en Espagne. Souvent

une enfance perdue, bafouée, humiliée. Comme

si l'Espagne, ce grand pays vieillissant, craignait pour sa

jeunesse, s'inquiétait pour ses rêves de liberté.

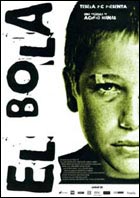

Deux films particulièrement réussis, présentés

en compétition, expriment ce sentiment de perdition

de l'enfance et de l'adolescence. El Bola de Achero

Manas, film ambitieux par son sujet plus que par son traitement,

raconte l'amitié entre deux jeunes garçons,

dont l'un se fait battre par son père. Film sur la

maltraitance, mais surtout film sur l'amitié, El

Bola évite les pires clichés propre à

ce type de sujet. Essentiellement parce que la caméra

n'est jamais intrusive, et ce même lors de la scène

où le père de Pablo (joué par un excellent

Alberto Jimenez en tyran familial) s'acharne sur son fils

(le petit Juan José Ballesta non moins excellent).

Pas de complaisance dans cette violence insupportable, tenue

à distance par un filmage réaliste, exempt de

pathos ou de point de vue sur-déterminé. El

otro Barrio (l'autre monde) de Salvador Garcia Ruiz, autre

film sur l'adolescence, est lui aussi plein de violence :

violences symboliques de la société sur les

jeunes, de la cellule familiale, violence des sentiments et

de la misère sociale. Ramon Fortuna, 15 ans, est accusé

de meurtre à la suite d'accidents malheureux dont il

est l'involontaire auteur. Son avocat vient du même

quartier que lui, un quartier populaire qu'il a quitté

pour oublier une enfance qu'il a détestée. Les

deux personnages vont se retrouver autour de l'absence du

père, des douleurs de l'enfance, de la non-reconnaissance

au sein de la famille. Le film laisse un sentiment poignant

de vague nostalgie. D'une grande maîtrise, d'une élégance

rare de mise en scène, il fait vivre ses personnages

avec tendresse et leur donne une grande force allégorique

: Marcelo, l'avocat, vit sans vivre, à côté

d'un passé qu'il a voulu nier et qui resurgit avec

ce jeune garçon perdu, plutôt victime que coupable,

représentant toute la vacuité d'une adolescence

qui à l'orée de son envol dans l'avenir d'une

vie d'adulte, ne voit que le vide et la rudesse d'une société

mortifère. Malgré ses baisses de tensions dramatiques,

le film développe un récit crédible,

tenu par un filmage souvent inspiré. Une des bonnes

surprises du festival.

Si ces films présentent des atouts réels tant

du point de vue de leurs récits que de leur réalisation,

ils restent assez conventionnels du point de vue du langage

cinématographique. Peu de jeunes réalisateurs

se risquent à une démarche rompant avec les

habitudes narratives et le terrain de l'expérimentation

est peu occupé. Deux films s'y risquent, bien qu'ils

restent tout à fait lisibles, voire classiques par

certains aspects. Le premier, Pau et son frère

de Marc Recha qui fut en sélection officielle au précédent

festival de Cannes, est singulier dans sa démarche

poético-naturaliste. Le récit de deuil, très

pudique, fait se retrouver les personnages autour de l'absence

d'un frère, fils ou amant, et se réconcilier

à la vie et à la force sauvage de la nature.

La caméra reste à l'épaule, décrivant

des rondes dansantes autour des corps des comédiens,

souvent proche des visages. Les paysages de la Catalogne,

oscillant entre inquiétude et douceur, sont captés

avec intensité et délivrent leur mystère

sombre. Par son esthétique très pure, sa force

païenne et tellurique, son cheminement narratif dolent,

comme un rêve brumeux dans l'il du spectateur, ce film

constitue une des plus indépendantes démarches

cinématographiques de ces derniers temps (faisant irrémédiablement

penser à celle de Claire Denis en France).

| |

|

|

|

Le second film, Nomadas

de Gonzalo Lopez-Gallego, qui reçut à la

fois le Prix du Jury Jeune et le Prix du Jury, engage une

esthétique tout aussi singulière. Le Jury voulut

sans doute en lui décernant son prix, récompenser

une démarche formelle audacieuse dans une sélection

de compétition qui en manquait certes cruellement.

De plus, pour une première uvre, le film présente

des qualités de filmage indéniables. Il s'agit

d'une lente dérive de quatre personnages autistiques

dans un monde glacé. L'image est belle ; dès

le début elle nous saisit par son grain post-moderne

à la Cronenberg (le garage d'Alex, le mécano

autiste qui assassine ceux qu'il doit dépanner, ressemble

étrangement au garage de Willem Defoe dans ExistenZ).

Garage vide, intérieurs vides (mais stylisés),

visages hagards derrière des pare-brise mouchetés

de pluie où se reflètent de phares, etc. Lopez-Gallago

sait créer un climat, utiliser toutes les ressources

du cinéma, son, lumières, montage, sait installer

une durée, a deux ou trois bonnes idées. Malheureusement

ça ne suffit pas de savoir filmer, encore faut-il savoir

quoi filmer. Au bout de quinze (très bonnes) minutes

on comprend vite dans quoi le film sombre : une insupportable

suite de clichés, de scènes grotesques où

tout nous est surligné, comme si le plan ne se suffisait

pas à lui-même ; non, il faut en rajouter, et

vas-y que j'envoie la musique à fond quand l'autiste

dépanneur dézingue un type à coup de

clé de 20, et vas-y que je fais s'acharner un autre

autiste sur le dépanneur pendant trois plombes (mais

attention, j'utilise le hors champs, histoire de montrer que

je connais mes classiques) ; l'autiste dépanneur

a une passion pour le lait telle, qu'une bouteille vide le

met dans des transes folles (le jeune Manuel Sanchez Ramos

n'a malheureusement pas eu la sobriété comme

indication de jeu) ; aussi lorsqu'il se fait tabasser, il

se voit nageant en position ftale dans une mare de lait.

Sara, son alter ego féminin, aussi autiste que lui,

se verra violer à l'arrière d'une voiture. Mais

là, sa chaste main viendra dans un geste définitif

boucher l'objectif de la caméra (sic). Après

le tabassage en règle qu'on a du supporter juste avant,

c'est un peu fort. La coupe est pleine lorsque le pauvre Alex

rescapé, gesticule dans sa salle de bains en hurlant

sur du Beethoven (qu'est-il arrivé au réalisateur

? Vient-il de voir Orange Mécanique ?) Devant

de tels plans, les bras nous en tombent. Ce jeune réalisateur,

sans doute élevé au lait de Lynch et Cronenberg,

nous fait surtout penser au pire Carax. Qu'il se recentre,

et ça ira mieux.

|