HAMMER

|

|

|

|

La rétrospective

Hammer constitua peut-être le véritable événement

de cette 13e édition, puisqu’elle s ‘accompagnait

de la venue de quelques grands noms du cinéma fantastique

anglais : le scénariste Jimmy Sangster, Freddy Francis

qu’on ne présente plus, Ray Harryhausen, et les actrices

Caroline Munro, Ingrid Pitt, et Valerie Leon.

N’ayant pu assister aux projections que ces mythiques invités

présentaient, je ne saurais dire quel accueil ils reçurent

face à leur (très jeune) public ; mais

les cinq jours du festival ne leur auraient sans doute pas

suffi pour évoquer la diversité de leur expériences.

" L’hommage à la Hammer " restreignit

sa programmation à la période gothique, en montrant

des films déjà programmés au Centre Pompidou

l’an dernier, dans le cadre du panorama du cinéma anglais.

Furent donc présentés les classiques de la firme

défunte (Le Cauchemar de Dracula, La Nuit du Loup

Garou, et les deux films intermédiaires de la série

consacré à Frankenstein, La Revanche de Frankenstein

et le Retour de Frankenstein) , mais également

des films mineurs (réalisés tous deux par Roy

Ward Baker) , plus représentatifs de l’évolution

des " ingrédients " de la firme

que les chefs d’œuvre de Fisher.

| |

|

|

|

Scars of Dracula

(1970) se distingue ainsi par sa violence outrancière,

parfois sadique, et le retour du personnage du Prince des

Ténèbres à une plus grande bestialité,

après l’érotisation introduite par Terence Fisher.

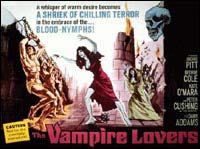

The Vampire Lovers (1970), est une curiosité :

adapté de la " Carmilla " de Sheridan

le Fanu, le film se concentre sur la relation lesbienne qui

s’installe entre une femme-vampire et ses jeunes victimes.

Tout cela reste bien prude, la caméra préférant

s’attarder sur de bien ennuyeuses séquences de bain,

et autres frous frous dénudés. A deux reprises

cependant, un personnage masculin est mis en danger, et l’ambivalence

de la femme-vampire, à la fois séductrice et

castratrice, transparaît notamment dans une séquence

d’ouverture inoubliable.

La présentation quasi exhaustive des films gothiques

de Terence Fisher rappela l’évidente supériorité

de cet artiste de la mélancolie sur les artisans honnêtes

que furent Roy Ward Baker, Freddie Francis ou John Gilling.

Revoir La Gorgone convoqua aussitôt un autre

grand nom du fantastique, Jacques Tourneur : avec ce

beau personnage de femme (interprétée par la

plus belle actrice du fantastique anglais, Barbara Shelley)

devenant la mythique gorgone lorsque la nuit vient, la femme

aimée stupéfie ; l’unique moyen de l’affronter

est alors de médiatiser son image, grâce à

un miroir, ou plus évocateur encore, en regardant son

reflet trouble et intermittent dans le bac d’une fontaine.

LONG METRAGES VUS A VALENCIENNES

|

|

|

|

Taking

Sides de Iszvan Szabò

(Allemagne, France, Hongrie 2001, sortie le 17 avril 2002)

Le " cas Furtwangler "

(l’historique) pose la question de la responsabilité

de l’artiste face à la dictature ; Furtwangler,

chef d’orcheste célèbre ayant choisi de rester

en Allemagne nazie, en constitue peut-être l’exemple

idéal.

Ce noble sujet est donc

le prétexte à un procès en huis clos,

où un officier américain rugueux cherche à

prouver la culpabilité morale du musicien.

Malgré une mise en

scène inégale, entre théâtre filmé

et séquences cherchant la majesté, parfaitement

ridicules (Furtwangler, restant nu tête, le regard fiévreux,

sous la pluie dans un concert en plein air, tandis que tous

ouvrent leur parapluie…), le film de Szabò, déjà

chroniqueur de l’époque nazie dans Mephisto,

parvient à étonner, et même à interroger

son statut de " film à thèse "

moralisateur : certes, le discours scénaristique accuse

Furtwangler et légitime la rigueur morale de l’officier

américain (Harvey Keitel en sosie balourd de Clark

Gable) . Mais la légitimité du film comme

" œuvre " s’effondre alors, puisque l’œuvre

d’art ne pèse rien dans les affaires de ce monde (selon

le film bien entendu).

" S'il ne

reste que le matériel, il ne reste que de la fange "

dit Furtwangler-Skarksgard au cours de son interrogatoire :

dans quelques rares moments, le film parvient à toucher

au réel, en décrivant le conformisme matérialiste

de l’américain et sa frustration sexuelle, ou en intégrant

des images hétérogènes à son esthétique

léchée : vues des camps de concentration,

et propagande américaine, paranoïaque et inquiétante.

|