| COMPETITION FICTION :

BUDGET OR " NO-BUDGET "

La fiction, à laquelle

on réduit bien souvent le court-métrage, était

un peu le parent pauvre - en termes de qualité - des

films présentés à cette édition

2002. La sélection ne privilégiait pas une durée

particulière (5’ pour Paris 2000, Année du

Dragon à 28’ pour Maloriage) dans un festival

consacré exclusivement aux supports vidéo et

numérique. La présence de films étrangers,

suédois, danois et polonais notamment, était

en tout cas un signe encourageant de l’intérêt

porté au festival par le milieu de la production de

court-métrage européen. Y aurait-il une porte

dérobée reliant le nord de la France au nord

de l’Europe ?

| |

|

|

|

La catégorisation

des films dans deux sections (fiction et fiction " no-budget "),

fondée davantage sur l’économique que sur l’esthétique,

ne se justifiait pourtant pas, et entraînait le risque

d’une confusion entre " no-budget " et

" no-talent ". Cependant, malgré

ces ambiguïtés conceptuelles, le délicat

équilibre tonal que se doit d’atteindre la programmation

de courts-métrages était réussi, avec

un intérêt marqué pour le fantastique

sous toutes ces formes. Nombre de films montraient ainsi la

volonté de saisir des instants d’intensité réceptive

propices au mélange de plusieurs niveaux de réalité.

Il ne s’agissait pas tant d’onirisme, que d’une attention

portée aux instants de relâchement, où

l’esprit vagabonde. Ces états semi-éveillés

se retrouvaient dans la plupart des films sur le monde du

travail, comme une alternative à la description plus

classique de l’état amoureux. En filigrane, pointait

donc une critique un peu résignée (la rêverie

plutôt que l’action) d’une réalité jugée

frustrante.

D’autre part, la sélection

se caractérisait par une attention particulière

aux pratiques contemporaines de l’appropriation et de l’hybridation :

que ce soit dans l’inscription et ou le détournement

d’un genre (6 Wenesdays de Christian Dyekjar, Maloriage,

Antoine Moreau), le mélange de régimes d’images

(Teflon, de Berry Nathan), ou plus simplement la parodie

(Ruelle de Yan d’Annoville et Christophe Gaillard).

De ce fait, les fictions plus classiques, travaillant respectueusement

à l’intérieur d’un genre (Effraction,

de Patrick Halpine) étaient minoritaires. Ce qui n'a

pas empéché Azyl Killer, polar urbain

sous influence, de décrocher le prix " No-Budget ".

Au petit jeu des influences revendiquées par les cinéastes

de court-métrages, se détachait la figure artistique

de David Lynch, chantre de l’exploration d’une perception

alternative de la réalité.

|

|

|

|

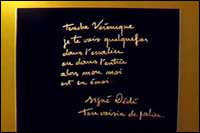

Le Grand Prix, décerné

à Lettres à ma Voisine de Thierry Gracia,

était pour le moins contestable, en récompensant

un film à la chute amusante, mais sans autre intérêt

que formel. Un court-métrage " classique "

donc, dans une forme proche des jeux de collages de Jeunet

et Caro. Cependant, le choix du jury, présidé

par Rémy Julienne, avalisait la démarche des

sélectionneurs de privilégier une fiction ouverte

sur l’expérimentation formelle.

Les prix " No-Budget ",

Azyl Killer (ou : je veux seulement filmer l’amour)

des frères Igosta et Pas Trop Près de

Murielle Iris (film que je n’ai personnellement pas compris),

récompensaient les films les plus aboutis cinématographiquement

de cette catégorie.

Six Mercredi, de Christian Dyekjar, Danemark

À deux doigts de

gagner le Grand Prix (il obtint la " mention du

jury "), 6 Wenesdays est un western revisité,

à la nonchalance héritée de Rio Bravo.

Un moniteur d’auto-école nouvellement arrivé

en ville, lutte pour assurer son gagne-pain face aux manœuvres

sordides de son concurrent, tout en cherchant à gagner

l’amour de la " prostituée locale ".

Le tout décrit en 6 jours, 6 mercredis successifs,

comme autant d’instantanées d’un système à

trois ordonnées (la voiture, Mona la prostituée,

la menace de la réputation). Le rapport ambigu qu’entretient

le film à la prostitution se satisfait cependant des

trop nombreuses ellipses du personnage de Mona, et malgré

l’élégance de sa mise en scène, 6

Wenesdays a des relents machistes assez détestables.

|