|

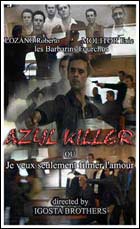

Azyl Killer ou :

je veux seulement filmer l’amour

| |

|

|

|

Réalisé par

les " Igosta Brothers ", tourné

pendant un an et demi selon les disponibilités de ces

comédiens d’occasion, Azyl Killer suit le parcours

d’un réfugié contraint de frayer avec la mafia

russe pour pouvoir s’installer, et réaliser sa vocation

de cinéaste. Influencés par le Guy Ritchie d’Arnaque,

Crime et Botanique, dont ils réitèrent la

fascination pour les effets cinétiques, les frères

Igosta s’appuient sur un comédien (il est en fait musicien)

remarquable, dont la capacité burlesque appelle d’autres

rôles. Les séquences les plus cohérentes,

qui prennent place dans le décor original d’un centre

d’accueil pour immigrés, ouvrent et ferment le film.

Au milieu, cela tient plus de la succession de sketchs sur

le thème du " tueur malgré lui ".

Le tournage fragmentaire se fait sentir, mais recèle

quand même de très bonnes idées (les soudaines

immersions du personnage dans son rêve, au beau milieu

d’une fusillade). Au final, la jubilation devant la galerie

de seconds couteaux qu’épingle le film minore son manque

de cohérence.

Teflon

de Barry Nathan (Suède)

Se focalisant sur un rêveur

anonyme, fantasmant sur une jeune femme croisée dans

le métro chaque jour, Teflon rejoue le thème

de l’incommunicabilité, cette fois dans une absence

quasi-autistique. En inscrivant sa mise en scène dans

des espaces intermédiaires clos (le métro, une

station de radio), Teflon offre un remarquable travail

sur la couleur, qui semble imprégner le corps même

de l’image, comme si l’emprise du réel " déteignait "

sur tout. Cette couleur engluante opère dans un renversement

de valeurs qui travaille l’idée reçue du rêve

comme échappatoire ( on pense au " Sleep "

du Big Brother de Georges Orwell). La rêverie érotique,

colonisée par la pornographie, n’est plus un espace

de libération, mais rejoint un réel donné

comme somnambulique. Dès lors, le refus de la jeune

femme d’enregistrer le décompte de l’horloge parlante,

apparaît comme un acte de révolte dont l’éphémère

ne pèse pas lourd face à la torpeur fantasmatique

du réel décrite par Teflon.

Paris 2000,

Année du Dragon,

de Perla Tucillo et Nicolas Billy

…Ou la nuit de travail d’un

chauffeur de taxi asiatique. Ce court film (5’) à la

lisière du fantastique use du thème du double

pour donner à voir le travailleur (clandestin ?)

comme absent à lui-même. Les trajets en voiture,

la nuit, s’offrent dans un beau n&b qui évite le

cliché de la ville " infernale "

(Taxi Driver), au profit d’une image délicate

et morbide. Avec une sorte d’ironie noire, en creux, Paris

2000, Année du Dragon travaille d’autre part le

préjugé des asiatiques " tous identiques "

en s’attardant sur le peu de choses qui différencient

un homme d’un autre (une photo, une mélodie), signes

futiles d’une existence.

Maloriage,

de Antoine Moreau

Maloriage

s’inscrit dans les codes du film noir, avec son personnage

de " femme fatale " séduisant son

voisin fermier afin qu’il assassine son salaud de mari. Mais

ce film nantais, terre de l’art vidéo rigolo (Pierrick

Sorin, pour n’en citer qu’un), part du drame campagnard, et

de sa thématique de lutte des classes fleurant bon

la qualité française, pour mieux le détourner.

Placé sous la double influence de Russ Meyer (les grosses

poitrines en moins) pour son cynisme, et des Deschiens pour

l’attachement maniaque au kitsch, Antoine Moreau réalise

un film théâtral, de très mauvais goût,

mais paradoxalement très drôle. La chute finale,

décevante, minore cependant l’attention portée

à la création d’un univers original, en rabattant

le film sur l’onirisme. Une dernière citation (Le

Magicien d’Oz ?) de trop.

|