Eloy de la Iglesia

|

|

|

|

Il aura fallu attendre sept

ans pour que cet hommage voit le jour, nous fut-il répété

avant chacun des films du cinéaste espagnol. A les voir, l’hommage

rendu s’impose comme une évidence, tant certaines de ses œuvres

participent pleinement d’un cinéma des années 70-80, parallèle

à la modernité cinématographique identifiée, et qu’il devient

urgent de redécouvrir afin de dépasser la fixation « bis »

et ses déviances psychotroniques. « Modernes » par

leur sujet, soucieux de l’actualité de leurs temps, les films

de Iglesia appartiennent à cette catégorie d’œuvres « inclassables »

qui parsemèrent les années 70 : elles s’inscrivent a

priori dans la continuité d’une écriture classique, mais en

en exacerbant ses composantes majeures, notablement l’identification

du spectateur à la réalité diégétique, et l’identification

au personnage. Le travail sur des réalités interlopes, marginales,

ou plus globalement closes sur elles, constitue leur champ

d’action, là peut s’y développer ce qui constitue le point

d’incandescence de ces œuvres éparses : l’irréductible

corps classique. Cria Cuervos de Carlos Saura, quelques

Polanski (Répulsion), La raison du plus fort de

R.W. Fassbinder, pour ne citer qu’eux, invente une nouvelle

manière d’en passer par un corps d’acteur pour exprimer les

bouleversements du réel.

Auteur d’une poignée de films incandescents, brûlant d’une

même passion érotique et politique, Eloy de la Iglesia apparaît

comme une exception dans le contexte d’un cinéma espagnol

ou cinéma « d’auteurs » et de genre ne se mélange

pas. De La semaine d’un assassin à L’Enfer de la

Drogue, c’est à une plongée dans le dérèglement du corps

qui ne se refusent jamais le recours à l’image spectaculaire

que nous invite ce cinéaste encore méconnu. De son travail,

nous nous attarderons sur quelques films.

| |

|

|

|

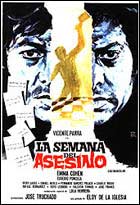

Tout d’abord La Semaine

d’un Assassin (La Semana del Asesino, 1972) s’offre

en pendant masculin et prolétaire de Répulsion. En

effet si les sources d’aliénation sont différentes, les conséquences

sont identiques : le basculement psychotique et le meurtre,

dès lors qu’un événement imprévu bouscule l’équilibre précaire

d’un quotidien routinier. Faisant preuve d’une grande minutie

dans la description du détail sordide, La Semaine (…)

pêche cependant lourdement par des invraisemblances grossières

de scénario. C’est surtout dans la mise en place d’un amour

impossible entre le tueur ouvrier et un bel écrivain homosexuel

que Iglesia emporte l’adhésion du spectateur, parvenant à

dépasser l’énormité de son propos (psychopathe et homosexuel,

même combat face à l’oppression) par un sentimentalisme rendu

possible par l’écrin d’ordure qui l’enchâsse.

L’Enfer de la drogue (titre d’importation on ne peut plus

« bis » pour rebaptiser ce sobre El Pico) fut le

plus gros succès public de Iglesia, et engendra une suite

( El Pico 2 , n’est-ce pas). Réalisé en 1983, El Pico s’attache

à la dérive de deux adolescents drogués, qui les conduira

à l’irrémédiable du meurtre. La finesse de El Pico réside

dans l’absence d’explication du basculement dans la drogue

de ces deux jeunes garçons d’un milieu aisé, entourés de parents

aimants et attentifs. La drogue fait partie de leur univers,

au même titre que les repas de famille et les sorties entre

amis. Dès lors, et bien que des explications possibles soient

dégagées (un père trop possessif, des mauvaises fréquentations),

c’est en choisissant de s’en tenir à une sorte d’évidence

du caractère vital de l’addiction que Iglesia souligne le

dérèglement d’une jeunesse abandonnée à la laideur du monde.

El Pico est proche en cela d’un film comme Spetters de Paul

Verhoeven, lui aussi fasciné par la marginalité forcée de

jeunes aux désirs désordonnés. En comparaison de son collègue

néerlandais, Iglesia perd en puissance épique ce qu’il gagne

dans la description sans pathos d’un processus inexorable

de décomposition : celle d’une société patriarcale trop

occupée à ses propres combats, sans comprendre pour autant

ses héritiers. Avec une roublardise qui explique peut-être

le succès populaire du film, c’est en se penchant sur le cas

du fils de gendarme que Iglesia met à nu avec une justesse

émouvante la qualité si particulière de l’amour paternel,

ce serpent de mer du cinéma. El Pico se clôt dès lors naturellement

sur un renoncement, celui du père, dans la séquence la plus

poignante vue à ce festival.

|