| |

|

|

|

On s'est beaucoup questionné

pour savoir de quel ordre elle devait être… Moi,

je voulais de la guitare, par amour personnel de la guitare

électrique, et en même temps il était

hors de question que ce soit un film rock n'roll, donc il

fallait trouver comment extirper de la guitare des sons,

des dissonances, des harmonies qui ne soient pas évidentes.

Quelque part, la musique devait nous renvoyer au sentiment

intérieur de l'homme. On se racontait des histoires

comme ça avec Jean-François Pauvros. En même

temps, elle devait traduire cette espèce d'alchimie

mystérieuse entre les espaces et les zones secrètes

du désir entre cet homme et toutes ces femmes. Il

y a quelque chose d'expérimental dans ce travail.

Un film m'a beaucoup marqué sur le plan musical,

même s'il ne nous a pas du tout animés sur

le plan de l'inspiration, un film où l'univers musical

était un peu psychotique. En fait, je pense à

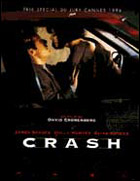

deux films : le travail d'Howard Shore sur " Crash

", et le travail de Neil Young sur " Dead Man

". Deux musiques totalement différentes. Chez

Jarmusch, c'est une série d'accords aux limites du

country-rock, étirés, qui arrivent comme une

litanie répétitive et qu'on traitait sur des

longueurs différentes, quelques fois sur des rythmes

légèrement différents, et au bout d'un

moment ça participe d'un rythme et d'une atmosphère

un peu psychotique.

|

|

|

|

Sur " Crash ", la manière

dont travaille Howard Shore est aussi de cet ordre-là

: arriver à… Ce n'est guère étonnant

qu'il travaille régulièrement avec Cronenberg,

un des grands décortiqueurs de pulsions, il éventre

les gens pour savoir de quoi l'homme neuronal est fabriqué,

de toutes les peurs qui entourent le corps humain et l'imaginaire

autour du corps humain. Ils ont mis au point un travail

de l'ordre de l'interpénétration de la musique

et de l'image qui me convainc tout à fait.

Vous savez, j'ai commencé dans le cinéma expérimental,

un cinéma non narratif où tout le but était

d'essayer de trouver des logiques visuelles, des rapports

purement plastiques et intrinsèques à l'image

pour développer des durées. C'est vrai que,

sans doute, ça m'a renvoyé aux origines de

mon cinéma qui était du super-8, image par

image, que je retravaillais rythmiquement. J'ai fait comme

ça un film expérimental à la fin du

phénomène punk, au début des années

80, où j'allais de concerts en concerts et j'en ramenais

des vibrations lumineuses dans les rapports des musiciens

à l'espace scénique, c'est un film que j'ai

retravaillé ensuite photogramme par photogramme,

en travaillant sur des logiques sonores qui n'étaient

en aucun des musiques synchrones mais plutôt des analogies

entre l'espace citadin et la pulsion de révolte intrinsèque

à ce type de musique. J'ai une vraie croyance dans

le fait que le cinéma est plus proche de la musique

en tant que matière artistique. Beaucoup plus proche

de la musique que du roman, du théâtre. Il

y a quelque chose d'intrinsèque au cinéma

qui est de l'ordre purement rythmique, et mystérieux

comme la musique. La musique est quelque chose qui n'est

pas foncièrement terrien, qui nous emmène

dans des vibrations qui nous dépassent et nous surprennent

parce qu'on est tout à coup frissonnant, transpirant.

La musique va jusqu'à la transe religieuse. On trouve

ça dans l'électro aujourd'hui, dans le côté

extrêmement répétitif, dans le martèlement,

dans la recherche d'adéquation avec le corps. Il

y a quand même une jouissance incroyable, à

un moment donné on a l'impression d'être dans

le fusionnel, d'échapper à la condition de

terrien, d'être projetés dans les espaces quasiment

hallucinés, comme la drogue, sauf qu'on n'a pas besoin

de drogue. J'ai envie de continuer à expérimenter

ces rapports de la musique et de l'image, et mon prochain

film va vraiment traiter de ça. Il est question des

mutations d'un garçon de 17 ans par la passion musicale.