|

|

|

|

Objectif

Cinéma : Les paysages

et les visages sont à la base du cinéma… dans

la mesure où filmer un paysage ou un visage en plan

fixe pendant un certain temps peut s'avérer passionnant...

Alain Raoust : Oui. Il

existe un très beau film de Jonas Mekas de dix minutes

sur un lever de brouillard dans la campagne. On ne voit rien

au début, tout est blanc, puis petit à petit

on découvre des vallons, des vergers, un clocher au

loin, et la simple disparition du brouillard donne à

regarder successivement plusieurs tableaux. Michael Cimino

est aussi souvent parti radicalement du paysage, que ce soit

dans Sunchaser ou dans ses autres films. Là,

le paysage est là, non pas comme décor, mais

comme partie prenante de la narration, comme acteur, comme

personnage.

Objectif Cinéma :

Pour La cage, est-ce que les

décors et les paysages étaient présents

de manière précise dès l'écriture

?

Alain Raoust : Oui, très

vite. Il s'agissait de filmer dans un paysage urbain, un peu

à la campagne, et en ce qui concernait les Alpes, je

voulais tourner dans une station hors-saison pour retrouver

une dimension désertique, et essayer de retrouver ce

qui réduit le western à l'allée centrale,

la prison et le saloon. Retrouver cela avec pratiquement personne,

et une atmosphère un peu pesante. Je n'aurais pas pu

tourner le même film au mois de janvier, c'est évident

! Cela dit, un de mes rêves est de tourner un film sous

la neige. J'y suis très sensible. Mais ce qui m'attire

surtout avec la neige, c'est certainement le blanc et le paysage,

mais surtout le son, cette espèce de cloche de sons

sourds. Les idées de films ne naissent pas forcément

de narration mais de plaisirs sonores et d'images, même

s'il faut absolument se méfier des images quand on

fait du cinéma. L'ennemi du cinéma, c'est l'image.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître. L'image qui

n'a pas de sens, qui ne sert à rien, l'image esthétisante…Il

ne faut pas partir de l'image, c'est assez paradoxal. Il faut

partir du réel peut-être : d'un paysage, mais

pas de l'image du paysage.

| |

|

|

|

Objectif

Cinéma : La

vie sauve et La cage

sont deux films qui ont la puissance du cinéma muet…

Par conséquent il y a l'idée de faire tout de

même confiance à l'image…

Alain Raoust : Oui, voilà.

D’ailleurs Antonioni ou Bresson ont fait confiance au visuel,

à l'image. Mais faire confiance à l'image ne

veut pas dire penser en images. Débuter un scénario

et penser en images, c'est selon moi prendre une mauvaise

voie. C'est ce que je me dis à longueur de journée.

C'est au moment du tournage qu'il faut faire confiance à

l'image.

Objectif Cinéma :

C'est une voie pas forcément

très explorée dans le cinéma français…

Alain Raoust : Je pense

que Philippe Ramos, Yves Caumon, Jean-Paul Civeyrac, Orso

Miret, etc, font confiance au visuel mais ne pensent pas forcément

en terme d'images. On pourrait opposer à ça

les Besson et autres Kounen, qui pensent en images. D'où

n'importe quoi à un moment donné. Je pense plus

le réel, j'essaye de plus penser l'acteur, le son,

les absences, les creux, le montage… J'ai une manière

de travailler et de vivre, de percevoir le réel, d'y

être attaché. Quand je pense à ça,

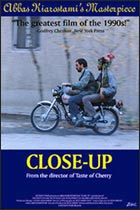

je pense immédiatement à la scène où

une petit bouteille roule sur le sol dans Close-up

de Kiarostami. Une séquence incroyable où il

ne se passe rien et où un type regarde simplement un

flacon rouler le long d'une rue jusqu'à ce qu'il s'arrête

au bord d'un trottoir, avec le son creux et métallique

de ce genre de bouteille. C'est un truc du réel qu'on

peut observer d'une terrasse de café, on le note, on

cherche ensuite à le construire et à le faire

exister dans un film.

|